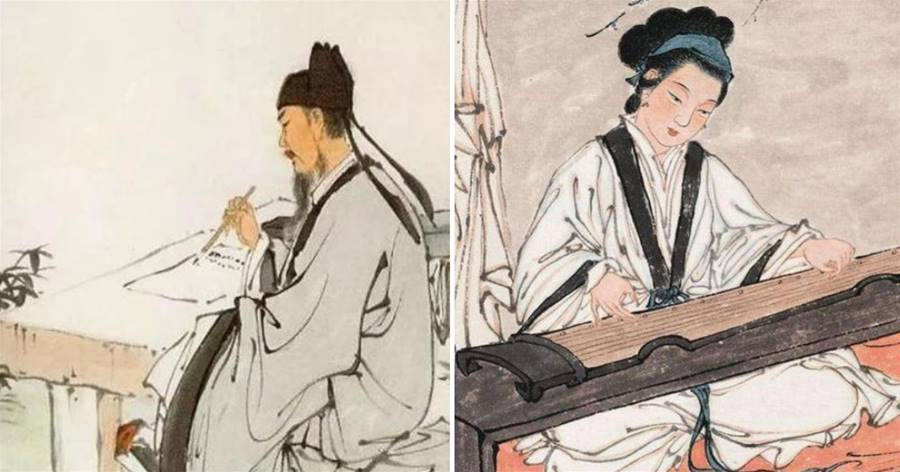

李商隱,晚唐最出色的詩人,沒有之一。

也許有人會說,我杜牧不服,請求一戰。

誠然,作為大唐的「金句王」,杜牧確實出類拔萃,即便不愛古詩詞的人,也能輕松吟出幾句杜牧的詩。

但是,如果你喜歡古典文化,你一定會對李商隱更感興趣。

首先,李商隱簡直是「典故狂魔」,他的每一首詩背后,都有一個傳奇故事。

其次,李商隱對后世的影響,是要大于杜牧的。

這源于他的性格,所以我們常說,性格決定命運。

就拿李商隱最知名的《錦瑟》來說,偶爾我會覺得,我讀懂了,但是過了一段時間又發現,還是不太懂。

錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年。

莊生曉夢迷胡蝶,望帝春心托杜鵑。

滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙。

此情可待成追憶,只是當時已惘然。

就是這短短56個字,耗費了唐朝以后1200多年,無數學者、詩論家的心血,至今也沒有定論,這到底是不是他寫給妻子王宴媄的悼亡詩。

甚至也沒有搞清楚,這「五十弦」究竟是何用意,因為「瑟」只有二十五弦。

所以后來,我自己也想明白了,想不通的事就不要去想了,就像梵高、達利、莫奈、畢加索,他們是這個世界黑暗來臨時,懸掛穹頂的繁星,你只要知道那是美的,就可以了。

這種妥協并不丟人。

亦有學者批評李商隱故弄玄虛,因為他筆下僅《無題》就30多首,最出名的當屬他寫給玉陽山道姑宋華陽的:

「相見時難別亦難,東風無力百花殘」

每次看到這樣的評論,我都想「呵呵」,他們真是太不懂李商隱了。

如果我們評論一種文化,不把「人」的因素作為參考,那這種文化就是空泛的,沒有任何實用價值。再高端的藝術,不也是給人看的嗎?

這就是我一直在強調,讀詩當讀史。

要麼,你就以「詩」之意境來修身養性,不去管是誰寫的,享受那種感官沖擊帶來的愉悅就好。

我們都知道,困擾李商隱一生的,就是他的那段婚姻,以及和「恩師」令狐楚之間的恩怨。

事情已經過去了1180多年,沒人知道公元838年的李商隱為何突然成為了王茂元的幕僚,并娶了他的女兒王宴媄,彼時令狐楚剛剛過世不超過三個月。

最重要的矛盾沖突是,令狐楚是「牛黨」的中堅,而王茂元則是「李黨成員」,自然李商隱就背負了「不恩不義」的罪名,包括「新舊唐書」也對李商隱這個作法很困惑,貶斥頗多。

可如果我說一個大部分人都不敢說,也不討好的事實,如果令狐楚本身就不值得依附呢?

師恩自然和父母恩一樣重,可縱觀李商隱后來的生平,他從來沒對「牛黨」做過什麼不利的事,也沒有過這樣的言論。

逆向思維來看,令狐楚勾結李逢吉站隊皇甫镈,屢次構陷裴度,他這樣的行為是否值得擁護,是要打一個問號的。

因為令狐楚的行為,與裴度不合的元稹,甚至上書大罵令狐楚弄權,所以交惡。

而皇甫镈勾結山人柳泌貢獻長生藥,致唐憲宗服藥而死,這事似乎沒有人跟令狐楚關聯過。

那我們是不是可以大膽一點,說李商隱投靠王茂元,是出于大義呢?恩師已經過世,自己不想再繼續依附其子令狐绹,又何罪之有!

最重要的一點是,從李商隱的詩文中可以看出,他是個性格很壓抑的人,不豪放不開朗,什麼事都壓在心里,所以寫了很多《無題》。他甚至是個理想主義者,寧愿活在自己狹窄的世界里,他的詩從來不把任何事說透,又似乎把所有事都說透了。

用我們現在的話說,他這個人很「擰巴」。但天才都「擰巴」。

無論如何都必須承認,李商隱是個重感情的人,他對初戀荷花,再戀柳枝,以及讓他刻骨銘心的宋華陽,皆是念念不忘,這是情分,她們都伴隨他走過了一小段人生路,對于缺少父愛的他來說,家庭溫暖是很重要的一件事情。

所以,他懷揣著很多往事,包括從未過多提及的那段「早婚」,也沒有做任何對不起王宴媄的事。況,王宴媄過世后,他婉拒了柳仲郢贈送他的知名樂伎張懿仙,并發誓余身不娶,這不也是一種深情嗎?

并且,他真的做到了。

王宴媄過世前,李商隱滯留在巴蜀一帶,有書信寄給自己的妻子,并賦詩一首。遺憾的是,信尚未達,王宴媄就病逝了,27歲香消玉殞。

古代通訊不發達,待李商隱收到惡訊時,妻子已經入葬半年了。

- 詩文賞析 -

..

君問歸期未有期,巴山夜雨漲秋池。

何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。

出自李商隱的《夜雨寄北》

有人提出質疑,說這首詩中的「君」字,指的并非是王宴媄,而是某位友人。但我們看蘇東坡為愛妻王弗撰寫的墓志銘,稱呼王弗亦為「君」。

況,若不是寫給妻子的,又何來「共剪西窗燭」?

并且,從時間點來看,李商隱這首詩作于公元851年,王宴媄亦是這一年春天過世的,很吻合。

詩文大意可解為:

你問我回家的日期,我現在還沒確定,巴山的夜雨連綿起伏,秋池早已經灌滿。

我也盼著早日回去,與你長夜漫談,花燭窗下,遺憾的是,此刻只能借這山雨表達我的思念之情。

因為與王宴媄的婚姻,李商隱陷入「牛李黨爭」,一生郁郁而不得志,可他從來沒有后悔過,這亦是一種深情。

遺憾的是,相愛的人并不能長相廝守,可能也是天妒良緣吧,她27歲就離他而去,他用余生不娶來表達這份恩情,晚年李商隱遁入佛門,不問世事。

唯獨念念不忘的,還是這一世的夫妻緣分。

所以這首詩,是他們之間在人世的最后一別,一轉身就成了永遠。

惟愿,我們都能學會「憐取眼前人」,善待緣分,不要讓生命中留有不可彌補的遺憾。

- END -