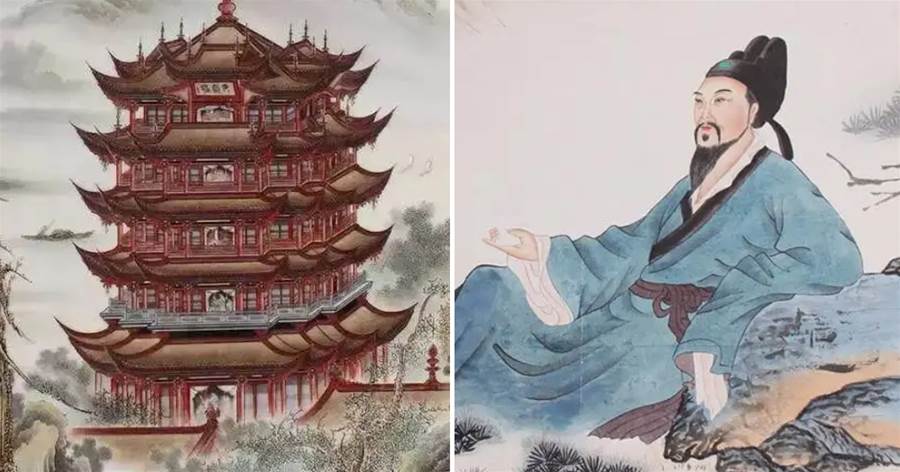

李白詩歌的題材、樣式多種多樣,有寫景的,也有懷人的;有邊塞詩,也有抒情詩。一些詩篇膾炙人口,不能不提,例如《登金陵鳳凰台》:

鳳凰台上鳳凰游, 鳳去台空江自流。

吳宮花草埋幽徑, 晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外, 二水中分白鷺洲。

總為浮云能蔽日, 長安不見使人愁。

譯文:

鳳凰台上曾經有鳳凰到此悠游,鳳凰飛走了,鳳凰台上只有江水依舊,獨自向東流。吳王宮內的鮮花芳草都埋藏在了荒涼的小徑下,晉代多少王公貴族已變成荒冢和古丘。

三山在云霧中半隱半現,如同坐落在青天之外,江水被白鷺洲分成兩條河流。天空中總有浮云遮住太陽,長安望不見,使我心中郁悶惆悵。

詩中出現了很多地名。金陵即今天的南京市。鳳凰台位于南京鳳凰山上。相傳,南朝劉宋永嘉年間,有不少鳳凰來到此山中,劉宋便命人在此修筑亭台,這座山因此得名為鳳凰山,台得名為鳳凰台。三國時期的吳國和東晉都曾建都于南京,南京曾經無限繁華。

三山,是指南京西南長江邊上三座山峰南北并立相連,由于距離南京城五十余里,所以,從南京望三山若隱若現。白鷺洲在南京西的長江之中,把長江分割成兩條水道。

大詩人李白來到南京,游玩了南京的鳳凰台和荒蕪的吳宮,站在鳳凰台上,望見城外若隱若現的三山,看見被白鷺洲分開的長江,但是望不見遙遠的京城,詩人倍覺惆悵。

這首詩是李白為數不多的七言律詩之一,也是唐詩中膾炙人口的杰作。

起句點題,「鳳凰台上鳳凰游」,從鳳凰台的歷史傳說寫起,兩個「鳳凰」連用,不但不累贅,反而有一種流利之感。

次句「鳳去台空江自流」則承接上句,進一步點出全詩懷古嘆今的主題,昔日的鳳凰已經飛走了,只剩下滔滔的江水孤獨地流淌著。

一個「空」字,一個「自」字,物是人非的歷史變遷之感涌現而出。

首聯兩句直接步入主題,并且以「江自流」引出以下三聯關于詠史與感懷的描寫。

而尾聯則筆鋒一轉,從鳳凰台上的所見所感聯想到當時的政治動亂,浮云蔽日,望不見長安,詩人心系國家、心系君王的深沉之情流露而出。

整首詩的布局謀篇非常精巧,題目為「登金陵」,登高,是為了臨遠,但在結尾卻嘆道「不見長安」,這巧妙地將尾聯與詩題映襯在一起,說明了作者渴望去實現的抱負,卻沒能實現,李白將歷史典故、眼前之景與自己的感受互相融合,抒發了憂國傷時的感情。

據說李白年輕時,沿長江而下,先去游覽的是黃鶴樓,站在黃鶴樓上,看到無限美景,想要題詩一首,抬頭一看,看到了詩人崔顥那首為世人稱道的《黃鶴樓》刻在上面,想寫一首詩來和崔顥一爭高下。

但崔顥那首詩寫得實在是太好了,李白絞盡腦汁,打了幾次腹稿,在崔顥的這首詩面前仍然相形失色。離開黃鶴樓之前,李白還說了一句:「眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭。」

一向自負的李白深受打擊,憋了很多年。這中間李白也寫下了很多名篇。但直到十五年之后,李白被賞金放還,再游南京,登上鳳凰台,寫出了堪與《黃鶴樓》相媲美的《登金陵鳳凰台》。但想必這時的李白早已看淡虛名,不在乎這些了。

因為在這中間的很多年里,李白詩名天下,已不是那個初出茅廬的年輕人了。

公元742年,四十三歲的李白被唐玄宗征召到京城,本來希望有所作為,誰知皇帝竟然只是讓他寫寫詩文,消遣娛樂。

在長安城中,奸相當道,唐玄宗被李林甫、楊國忠等人蒙蔽了雙眼,李白一身的治國之術無處施展。

報國無門的李白經常對酒當歌,借酒消愁,行為放誕,讓高力士脫靴,讓楊國忠研墨,因而遭到了妒賢嫉能的小人們的誹謗和排擠。

因此李白在游玩南京時,大發感嘆:「總為浮云遮望眼」。「浮云」代表著奸臣當道。只要這些奸臣還在,自己這輩子可能再也沒有機會重回長安了,于是愁上心頭。

歷朝歷代都拿崔顥的《黃鶴樓》和李白的《登金陵鳳凰台》做比。宋朝著名詩論家嚴羽在他的著作《滄浪詩話》中毫不猶豫地下斷語稱:「唐人七言律詩,當以崔顥《黃鶴樓》為第一。」

但是,李白的《登金陵鳳凰台》的魅力在于氣勢曠達高遠,舉重若經,信手拈來,通過古今對照來表達自己對現實的深切關注,發人深思,散發著獨特的藝術魅力。

《唐宋詩醇》說:「崔詩直舉胸情,氣體高渾;白詩寓目山河,別有懷抱。其言從心而發,即景而成,意象偶同,勝境各擅。」

的確,這兩首詩都是唐詩中難得的七律精品。后世也將李白的《登金陵鳳凰台》和崔顥的《黃鶴樓》視作登臨懷古的雙璧,代代傳誦。