杜甫與李白,到底誰更偉大?

這是一個千年來爭論不休的話題,自宋朝開始,研究杜甫的人越來越多,可是提起詩人,永遠是李杜并提。

從文學方面,這兩個人的高下永遠都給不出答案,在同樣偉大而影響深遠的前提下,兩人所側重的方面,所擅長的風格則有所不同。

杜甫的偉大,在于他的「民間疾苦,筆底波瀾」,他是懷著真正的家國情懷寫下這些詩的,并不是為了沽名釣譽,發自心底的聲音,自然給人以無窮的力量和感染力。另一方面,則是老杜窮其一生,將律詩的寫作在自己身上發展到一個不可以被超越的高峰。

律詩,體制森嚴,杜甫卻能在其中游刃有余的表達自己沉郁頓挫的感情,在所有格律的束縛下自由的抒發情感,這已經是到了化境。這種境界因為其獨特的時代因素、個性因素,古今只有杜甫能夠做到。

這樣的巔峰,也最終導致了詩作為一種文學形式開始走下坡路,因為杜甫的境界已經到了盡頭,再也沒有發展了。

【臨其詩境】

763年,安史之亂結束,可是曾經的盛唐卻只能停留在記憶當中,擺在杜甫面前的,是滿眼的瘡痍和凋敝的民生。

767年,大歷二年,此時杜甫已經56歲,身在夔州。

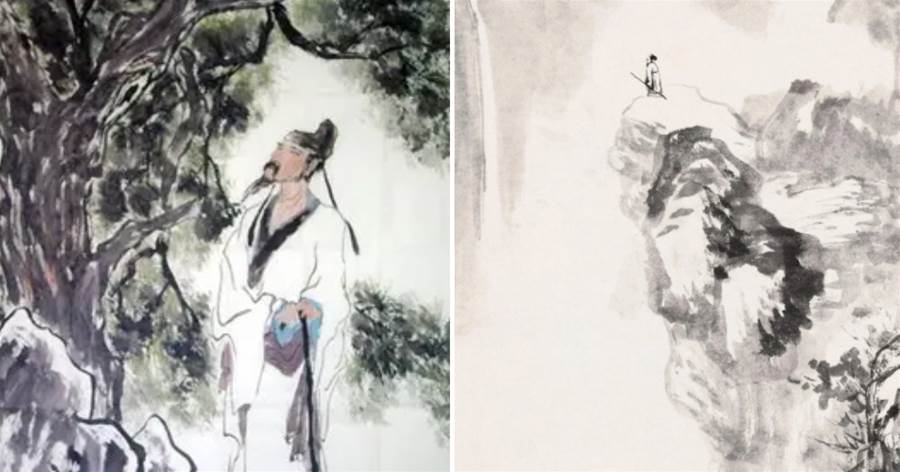

有一天,興致所到,獨自登上了位于夔州白帝城外的一座高台,登高遠望。廣闊的視野、蕭瑟的風景,一下子勾動了杜甫心中的萬千思緒,身世飄零的感慨,歲月流逝的悲哀,潦倒孤病的惆悵,這些情緒與台外的秋景融合在了一起,產生了這首永垂不朽的七律壓卷之作,《登高》。

后人稱其為「七律之冠」,我們一起來欣賞一下吧。

【經典原文】

登高唐代:杜甫

風急天高猿嘯哀,渚清沙白鳥飛回。

無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。

萬里悲秋常作客,百年多病獨登台。

艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯。

【條分縷析】

自古至今有太多的選本選集講解了這首詩,杜甫想到的,后人全部解讀了出來,杜甫當時沒想到的,后人也補足了他的「疏忽」。以至于這首詩其實已經解讀不出什麼新意了。

這種時候,我們是不是可以換個角度,拋棄掉曾經讀到的解讀這首詩的觀點,無論給出這個觀點的,是知名教授,還是著名學者。

我們只從文字出發,從這首七律本身,看老杜當時的心境,感受這首「七律之冠」字句之間的美好。

開篇寫景,秋風急、秋天高、猿哀鳴;江水清,江沙白,遠處有鳥兒回旋。像是繪聲繪色的講述,也像一幅靜默無聲的水墨畫。這一句是遠景和大環境,風、天、外部的聲音,江邊的景色,江上的天空,全在這短短的14個字中間。

第二句是絕唱,被譽為「古今獨步」的「句中化境」,亦是在寫景,可是這景色明顯的沾染了杜甫本人的思想,夔州秋天的蕭瑟,與杜甫心中的愁緒,慢慢開始融合。

3、4句寫自己,萬里寫遠,悲秋寫悲,常作客寫自己長年漂泊的凄楚;百年寫長,多病是愁,獨登台體現了自己在人世間的孤獨之感。

艱難苦恨,不知不覺已花白了頭髮,近來因為身體不好,不得不再少一個老朋友,酒。

這樣的詩,我們做不了解讀,杜甫在這4句中寫進去了太多的人生經驗,我們只能用自己的人生經驗融入其中,去體驗,這就是詩的魅力。

所謂「詩無」,好詩幾乎在可解與不可解之間,你說不清楚作者想要講什麼,但是讀完整首詩,自己的心中就會生出某種感受,或喜或悲,或者與作者相同,或者不同,這時候,我們讀詩的目的也就達到了。

正是這首詩,將律詩的發展推到了絕境,后人的詩歌再難超越這一篇,唐詩也就逐漸的沒落下去。

晚年的杜甫,在經歷了盛唐的不得意和安史之亂的流離后,終于完成了自己一生的蓄積,綻放出盛唐末世,最后的光芒。