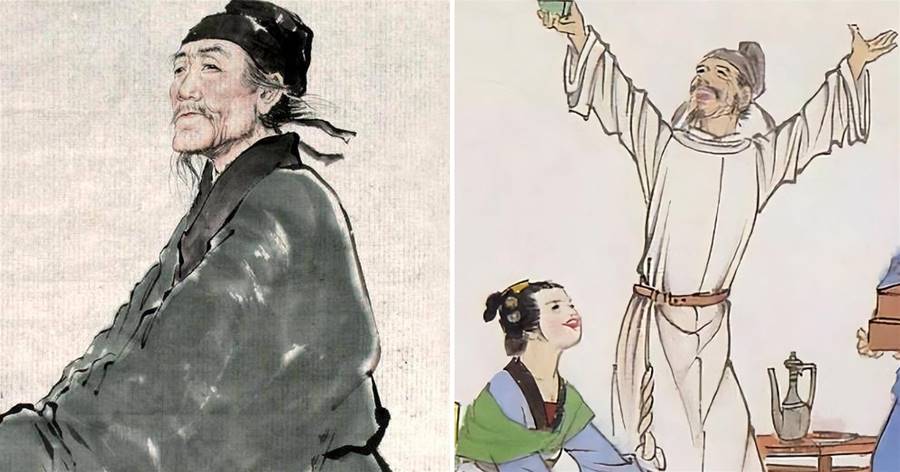

即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽。這是唐代詩人杜甫離開家鄉多年后,為了能夠再一次看到故鄉的原風景,為了能夠再一次踏上故鄉的熱土,而進行的一番美好暢想。

可是,終其一生,杜甫也沒有實現這一夙愿,但他的暢想曲,千百年來一直被人們傳唱著,也被譽為千古絕唱。

「漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲」,公元755年,安史之亂爆發,身在鄜州的杜甫只身北上,投奔靈武,途中不幸被俘,北上計劃就此終止,因杜甫官職小,沒有被囚禁。

在此后的幾年里,杜甫的人生足跡兜兜轉轉,仕宦之旅跌跌撞撞,他始終未能找到人生的突破口,但在這段時間內,杜甫無時無刻不憂國憂民,他時刻注視著時局的發展。

759年秋,杜甫放棄了華州司功參軍的職務,西去秦州,幾經輾轉,最后到了成都,在好友嚴武等人的幫助下,在城西浣花溪畔,建成了一座草堂,世稱「杜甫草堂」。

《春夜喜雨》便是杜甫作于761年春天的一首詩,當時杜甫居住在成都西郊浣花溪畔的草堂,此時詩人已年近半百,從長期的顛沛流離中解脫出來,開始了平靜的田園生活,詩人的心情也是恬靜閑適的。

嚴武去世后,杜甫離開了成都,他的足跡經過了嘉州、宜賓、重慶、忠縣、云安等地,最后到達夔州,杜甫雖然一路奔波,但他的詩歌創作也達到[高·潮],像《茅屋為秋風所破歌》《蜀相》《聞官軍收河南河北》《登高》《登岳陽樓》等千古絕唱就是此時創作的。

763年春,安史之亂結束,而身在蜀中的杜甫輾轉聽到這一令人激動的消息后,抑制不住自己的喜悅與激動,寫下了這首被稱為杜甫「生平第一快詩」的《聞官軍收河南河北》。

在《聞官軍收河南河北》這首詩中,身在千里之外的詩人杜甫設想坐上快船,穿越三峽,轉往襄陽,北上洛陽,回到闊別多年的故鄉。

但本詩中寫到的一些地理名詞和詩中所表達的情感,還是有許多值得解讀的地方,尤其是里面的地理名詞如「河南」「河北」,并不是今天的地理位置。所以說只有把詩中的這些「冷知識」一一梳理清楚之后,才可以深入一層地去感知詩意,感知詩人在字里行間流露出來的喜悅之情。

下面就跟隨小話詩詞一起走進這首被稱為「天下第一快詩」的《聞官軍收河南河北》吧,這是一首七言律詩,原詩如下:

劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂。白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉。即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽。

據《新唐書》記載,唐肅宗寶應元年(公元762年)十月,官軍「進取東都,河南平,史朝義走河北」,「次年春正月史朝義走至廣陽自隘。其將李懷仙斬其首以獻,河北平」。杜甫詩中的表達和史料記載是相吻合的,可以說,杜甫的這首詩也是一首史詩。

結合詩作時代背景和史料可知,爆發于天寶末年的安史之亂,就像白居易《長恨歌》中的「漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲」,經過唐王朝軍隊七、八年的努力,才初步平定。

身居異鄉,飽經流離寓居之苦的詩人杜甫,聽到了這個消息后喜極而泣、狂喜放歌,提筆寫出了這首傳誦千年的篇章。從這首詩中我們也感受到安史之亂平定時,詩人的喜悅心情和強烈渴盼。

如果從杜甫的詩中找出一首來對比一下的話,就能深刻地體會詩人此時此刻的心情了。當安史之亂爆發,戰火遍及長安城的時候,杜甫曾寫下過一首非常有名的五言律詩《春望》:烽火連三月,家書抵萬金。白頭搔更短,渾欲不勝簪。

《春望》的寫作背景,正值戰亂呈膠著狀態之時,杜甫開篇就描繪了長安城蕭索的景色,從春花和鳥鳴寫出了詩人內心的哀傷,再寫戰事已經持續了好長時間,與家中的書信往來也日漸減少,最后寫到自己的哀嘆。

《春望》首聯、頷聯、頸聯、尾聯,四聯環環相生,詩意層層遞進,情感層層升華,創造了一個能夠引發人們共鳴、深思的境界,詩人表現了詩人在特定的時代背景下所產生的獨特感受。

而《聞官軍收河南河北》這首詩的時代背景,是安史之亂結束。杜甫聽到唐王朝收復失地的捷報后,不禁驚喜欲狂,寫下的這首七律,這與《春望》在情感上形成了前后的鮮明對比。

詩的前半部分寫初聞喜訊的驚喜,后半部分呈現了詩人暢想回歸之旅的美好愿望。全詩情感奔放,一氣呵成,處處洋溢著喜悅之情,顯示出詩人從聽聞喜訊到急于返回家鄉的一系列心理變化過程,將激動、喜悅、急切、歡快等情愫有機地交融在一起。

安史之亂成為唐朝由盛轉衰的節點,詩人的生活也發生了巨大的變化,他經歷了顛沛流離的生活,如《茅屋為秋風所破歌》中那樣的生活,也讓詩人對現狀有了深刻的了解和感受。

如杜甫有名的「三吏三別」:《石壕吏》《新安吏》《潼關吏》《新婚別》《垂老別》《無家別》,這讓杜甫的詩作中呈現出沉郁悲壯的色彩,

但《聞官軍收河南河北》這首詩卻自始至終洋溢著喜悅的氣氛和激揚的情調。

明代文學家王嗣奭在《杜臆》中說「無一字非喜,無一字不躍」,清代詩評家浦起龍在《杜詩心解》里也說這首詩為杜甫「生平第一快詩」,這兩位詩評家的點評可謂一語中的、切中肯綮。

詩人聽聞收復后的歡快、喜悅、甚至激動的種種情狀,不僅表現在內容上,還表現在節奏上,更表現在詩人一氣呵成的語序上:首先是詩歌中的六個實詞(地理名詞)依次出現,綿密細致,緊鑼密鼓;其次就是六個虛詞(忽傳、初聞、卻看、漫卷、即從、便下)的連續使用,使得全詩不僅去勢疾迅而且節奏急促。將詩人喜極而泣、狂喜放歌的情態淋漓盡致地表現了出來。

接下來對全詩做一個整體上的解讀,解讀之前,需要將這首詩中的地理名詞做一下解釋,這有助于我們更好地解讀詩作內容。首先來說一下詩題里的「河南」與「河北」這兩個唐代地理名詞。

河南,指唐代的「河南道」,「道」是唐代設立的全國行政區劃名稱。唐朝采用了「道州縣」三級制,唐代的「道」大致相當于今天的省。唐代的「河南道」包括今天的河南省、山東省黃河以南,安徽省、江蘇省淮河以北的廣大地區。

河北,指唐代的「河北道」,包括現在河南省黃河以北地區及河北省地區,「河北道」也包含范陽,范陽是安史叛軍的老巢。

所以杜甫詩中所說的「官軍收河南河北」,就標志著安史之亂的平定。

其次,說一下首聯中的劍外和薊北,以及尾聯中的巴峽和巫峽。

劍外,指劍門關以南的地方。唐代的首都建立在長安,長安是行政中心,所以人們就稱劍門關以南為劍外。

文章未完,點擊下一頁繼續