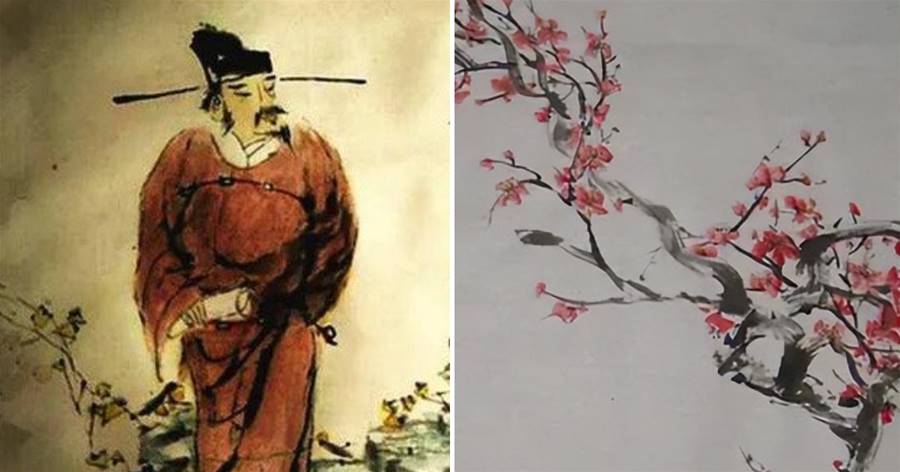

「梅須遜雪三分白,雪卻輸梅一段香。」

這是宋朝詩人盧梅坡的名句,他僅用兩句詩,14字,就寫出了冬日里最美的兩樣風景:

雪花與梅花。

雪花的美在純凈潔白,梅花的美,卻在幽幽的香氣,與凌寒獨放的身姿與氣節。

毛主席的「風雨送春歸,飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏」,寫「梅之姿」;

林逋的「疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏」,書「梅之香」;

黃蘗禪師的「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香」,勾「梅之骨」。

古往今來的詩人們,對清高孤絕的梅花,從不吝嗇自己的贊美與喜愛。

讓我們把時光回撥到公元1076年,北宋熙寧九年。

這一年的冬天好冷,北風呼嘯,雪落紛紛。

不一會兒,整個天地都變作潔白。

此時此刻,在江寧鐘山的一座庭園里,一位老者正拄著杖立在回廊下,抬頭望天,默然不語。

老者是著名的「拗相公」、「熙寧變法」的總改革者——王安石。

這一年,他辭去了宰相之職,變法已然走到了窮途末路。

也是在這一年,他心愛的長子王雱病逝。

人們常說,三十而立,四十不惑,五十而知天命。

如今,他56歲了,垂垂老矣。

從前,他一直都堅定地知道自己的天命是什麼——是變法,是改革,是富國強民。

是「天變不足畏,祖宗不足法,人言不足恤」。

可是現在,他也困惑了,糊涂了,失望了。

多年來苦苦推行的變法,讓他幾乎成為眾矢之的。

昔日親厚的朋友,與他日漸疏遠;

同僚攻擊、否定他的主張;

百姓也對變法,對他王安石,心懷怨恨、不滿。

長子的離開,更讓他這個白發人,不得不悲痛地送走了黑發人。

他這麼些年的抱負與堅持,原來只是笑話一場,荒唐一場。

恍惚間,他覺得自己好像天地間孤零零一人。

不會了。

不會有人看到他的努力,不會有人理解他的夢想。

他將孤獨到地老天荒。

此時此刻,天氣的冷算什麼?

他的心中,才更是徹骨的寒意呀。

這樣想著,他長長地嘆了口氣。終于邁開步子,向庭園深處走去。

觸目所見,便只是白。

慘淡的白,荒涼的白,冷寂的白,尖利的白,空無一物的白。

一如他這大半生,也像一幅畫卷,他費盡心力,涂涂抹抹。

自以為是花紅柳綠,草長鶯飛,一派溫暖和煦光景。

卻原來,在別人眼中,他也是冷酷的嚴冬。

帶來的,唯有凋零,唯有肅沙。

不覺間走到了一處墻垣下,鼻間忽然聞到一股香氣。

那香氣清幽,似有若無。

明明味道并不濃烈,淺淺淡淡的,卻輕易就讓人記掛了去。

他拄著杖四處尋覓著,心頭有些期待與欣喜。

果不其然,但見那不遠處的墻角下,正有梅花凌寒盛開著。

那梅花不過寥寥幾枝,長在不被人注意的墻角下。

北風那樣凌冽,大雪那樣壓枝。

可它疏疏落落開放著,傲然有姿,好似渾然不覺,凜然不懼。

旁人的目光算什麼?

酷寒的天氣算什麼?

被不被人知曉、受不受人賞識、得不得人喜愛,又算什麼?

此時此刻,這枝頭小小的一團團白,粉嫩的,清香的,同時又是堅韌的,冷傲的。

它就是生機本身,它就是力量本身,它就是不屈本身。

「芝蘭生于深林,不以無人而不芳。」

其實,它還有下一句——「君子修道立德,不為窮困而改節」。

他王安石是耶?非耶?千百載后,歷史自有公論。

又何必糾結一時的成敗,急不可待地為自己「蓋棺論定」。

草木有本心,何求美人折?

求的,不過是不辜負自己的這一顆,為國為民的本心罷了。

一千年后,厭他者,恨他入骨;喜他者,愛他至深;不喜不厭者,于唐詩宋詞中隨手一翻,吟他詩句:

墻角數枝梅,凌寒獨自開。

遙知不是雪,為有暗香來。

——《梅花》

于冬日凜冽中,嗅它梅花清香,幽幽然,動魄驚心。