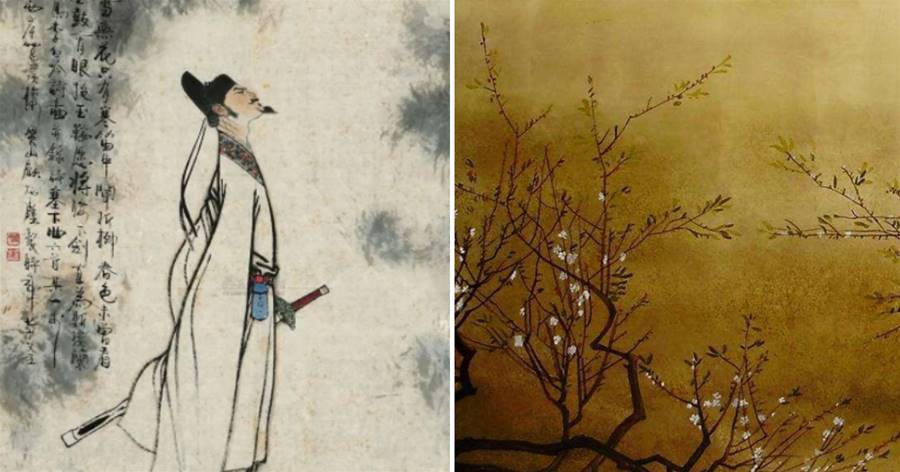

在古代詩人當中,如果要論誰的詩寫得最飄逸灑脫、疏放傲嬌,我想大家給出的答案必定是:李白。

李白生來豪放不羈,他將自己這種不羈的性情,淋漓盡致地釋放于酒杯之中,揮灑于毛穎之下。

仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人,是李白的疏狂;大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里,是李白的疏狂;唯愿當歌對酒時,月光長照金樽里……我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴來……,也都是李白的疏狂。

走近李白,且品好詩;詩巷在本期要跟大家分享的,是李白的一首五言小詩。這首詩雖然僅短短四句,但卻被李白寫出了如虹般的氣勢,讀后讓人不但驚其之美,更是讓人嘆其之壯。

陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)

唐·李白

刬卻君山好,平鋪湘水流。

巴陵無限酒,醉沙洞庭秋。

乾元二年(759)的秋天,在被流放夜郎的途中,李白收到大赦的好消息。萬念俱灰、山窮水盡之時,卻忽遇「柳暗花明」,李白頓時喜出望外,他一掃之前的沮喪,立即折程返回。

但是讓李白沒有想到的是,他返回江夏后,并沒有得到朝廷的重用,重新燃起的希望被澆滅。

于失意之中,李白又離開江夏游至湘中。

在岳州,李白遇到了族叔李曄,當時的李曄也處于仕途尷尬的局面。李白、李曄可謂同病相憐,他們一起游覽了洞庭湖,面對風景壯觀的洞庭湖,李白感慨萬千,揮筆寫下了《陪侍郎叔游洞庭醉后三首》。

我們這里所分享的是最后一首,它于低沉中飽含磅礴之力,格外受人推崇。

詩的首句就氣勢不凡:刬卻君山好;將這矗立的君山鏟去該有多好。君山是洞庭湖上的一大景觀,可以說,洞庭湖正是因為有了君山的存在,才顯得更加富有魅力。

比如劉禹錫就在他的《望洞庭》中這樣寫:遙望洞庭山水翠,白銀盤里一青螺。作者將洞庭湖水和君山在相互掩映下所呈現出來的那種奇妙之美予以精準的刻畫,這兩句也可謂是洞庭湖風景的招牌。

但是李白在這首詩中卻偏偏另辟蹊徑,說要將君山鏟除了才好,這「君山」在一時之間就成了李白的眼中釘肉中刺。

拿眾人眼中的「至美」之山開刀,真是膽量不小啊,所以僅從這一點來看,李白的確足夠狂放,而首句也的確足夠大氣。

那麼李白為什麼要想鏟除君山呢?這其實也是首句埋下的一個伏筆。比較直接的答案在接下來的承句中:平鋪湘水流;可以讓洞庭湖水暢流無阻,可以讓人的視野更加開闊,一覽無余。

原來在李白看來,君山對于洞庭湖來說,簡直就是一個「絆腳石」,是它阻擋了湖水的流勢,讓洞庭之水不能夠很順暢地流向遠方。

這一句的內容看似簡單,實則比較深刻。其實從這一句上面,我們就能夠感受到李白的心情與心志。作者表面上是在寫君山、湖水,然而實則在寫社會現實與自己。

君山所代表的是世間的種種不平,是阻礙作者仕途發展的反面勢力;而洞庭湖水則代表的是李白自己,是他想要扶搖直上的青云之志。

經過這樣的品讀之后,我們也發現,詩于此處便將作者的處身境況體現出來,也含蓄地與其背景融合在一起。

李白是詩仙,也是酒仙,他的喜怒哀樂往往都會傾訴于酒。我們繼續來看詩的后兩句:巴陵無限酒,醉沙洞庭秋;巴陵的美酒飲不盡,就讓「我」醉倒在這洞庭湖的秋色之中吧。

能詩之人,皆有著豐富的想象力與細膩的觀察力。李白在洞庭湖上與李曄賞景、飲酒,他為自己仕途的不順而感到沮喪,也因世間的不公而感到憤憤不平。但在殘酷的現實面前,李白就如一粒塵埃,所以他也只能無奈地借酒寬懷了。

詩的后兩句美妙而不輸氣勢,既有自然之景的臨摹,又有作者自身形象的臨摹與情感的抒發。

一個「醉」字,點燃了詩的情感色彩,也點活了詩中的畫面。秋天的君山,赤紅一片,美如潑墨,它難道不正和喝醉酒的作者一樣嗎?

洞庭之水,浩浩蕩蕩,澄澈萬里,它也正如喝不完的美酒一樣。

李白將自己、酒、洞庭山水框在一起,臨摹出了略帶感傷卻又滿具豪爽之氣一幅的畫面。

解憂不過杜康,醉來萬事輕看。故,何不一醉方休?在無奈之余,李白一飲而醉,隨心吟嘯,與洞庭湖一起,成為世間最美的風景。

詩的后兩句可謂「醉」到了讀者心里,讓我們在「悲」「憂」之外,讀到了不盡的豁達與灑脫之意,用一個「妙」字來形容再合適不過。

李白的這首詩,雖寫于失意之下,但卻句句力量飽滿、感染人心,短短四句出如虹氣勢,的確完美彰顯了「詩仙」之特色。

載酒洞庭人事遠,且邀風月醉相吟;各位看官,當讀完李白的這首詩后,相信你也被其中的韻味與意境所感染,歡迎在評論區留下自己的閱讀體驗,我們大家一起聊一聊。