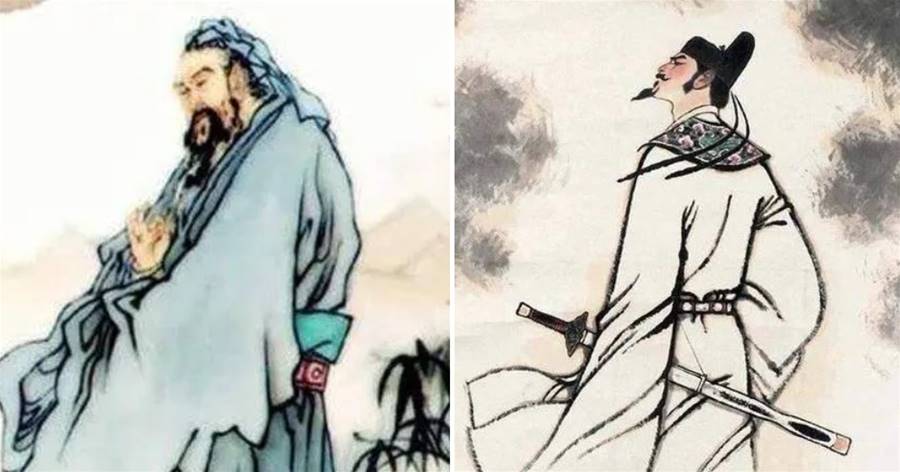

談唐詩的人,無人不知道李白。李白以后,像他一路的詩人,簡直是少有。只有蘇東坡,有些像他;此外有高青丘,他的詩也略似太白。

高青丘,名啟,字季迪,明朝著名詩人,被譽為「明三百年詩人稱首」。

幾天前,我們曾介紹過他的一首梅花詩,其中一句「雪滿山中高士臥,月明林下美人來」讓人口齒生香。

梅的高潔和自傲又何嘗不是高啟自身的寫照呢。高啟擁有梅的高潔質量和傲然不群,也有梅不畏權貴的高風亮節。

其實,入仕最初的高啟也曾為大明皇帝歌功頌德,彼時的他還年輕,懷揣著夢想,想為自己的國家做一番事業。

記得他登上雨花台,揮筆而下寫下了著名的《登金陵雨花台望大江》:

大江來從萬山中,山勢盡與江流東。

鐘山如龍獨西上,欲破巨浪乘長風。

江山相雄不相讓,形勝爭夸天下壯。

秦皇空此瘞黃金,佳氣蔥蔥至今王。

我懷郁塞何由開,酒酣走上城南台。

坐覺蒼茫萬古意,遠自荒煙落日之中來。

石頭城下濤聲怒,武騎千群誰敢渡?

黃旗入洛竟何祥,鐵鎖橫江未為固。

前三國,后六朝,草生宮闕何蕭蕭!

英雄乘時務割據,幾度戰血流寒潮。

我生幸逢圣人起南國,禍亂初平事休息。

從今四海永為家,不用長江限南北。

這一首氣勢磅礴、豪情凜然的懷古詩。它的大氣它的雄豪奔放堪與李白的詩歌相媲美。

「大江來從萬山中,山勢盡與江流東。」似乎是蘇軾「大江東去」這一縮影的展開,寫長江從萬山叢中呼嘯東下的壯觀景象。

而」欲破巨浪乘長風「一句仿佛又看到李白在書寫「長風破浪會有時」時的那種豪氣、那種胸懷大志的氣概。

這也是人們在眺望長江時,被那開闊的景象所震懾,豪邁之情油然而生,不自覺地就會迸發出的激情。

常人尚會有如此之感,而作為詩人的高啟,他的感受來得要更為強烈。

對于人生目標的選擇,高啟只愿做一個詩人,一個自由、孤獨的詩人,發自己所感,抒胸中之情。他詩中的妙景,可與江山爭勝。

「坐覺蒼茫萬古意,遠自荒煙落日之中來」一句,讓我們又見到王維詩的影子,《使至塞上》中的「大漠孤煙直,長河落日圓」。

與模仿蘇詞「大江東去」不同的是,他把王維詩的兩個意境「大漠孤煙」和「落日」濃縮在一起得到了「荒煙落日」這樣一個遠景,由此引發出「蒼茫萬古意」這種曠遠迷茫的懷古之情。

前句中「郁塞」一詞使詩人筆鋒一轉,開始寫自己的心緒和感慨。

「蒼茫萬古意」正是這心緒和感慨凝練出的核心之意。

此時正值明王朝開國之初,氣象更新之時,詩人何來「郁塞」的愁思?

讀完全詩便不難明白,他是從歷史的教訓中生出憂患。

高啟雖然厭倦朝政,但并不代表他淡漠國家興亡,這幾句詩表現出詩人愛國憂國之情,不顯于表卻凝結于心。

唐人劉禹錫寫過一首《石頭城》,詩中有這樣兩句:「山圍故國周遭在,潮打空城寂寞回。」

這個石頭城與高啟詩中的石頭城所指一致,故國指六朝古都南京,而今只有「周遭在」,突顯六朝的滅亡,空城則更表現了六朝繁華俱歸烏有,國家滅亡的寂寞之感遂深入人心。

高啟這首《登金陵雨花台望大江》中的「石頭城下濤聲怒,武騎千群誰敢渡」和「前三國、后六朝,草生宮闕何蕭蕭」則是對六朝由興到亡這一過程的再現。

尤其是一句「草生宮闕何蕭蕭」 寫六朝宮殿雜草叢生,殘敗破落的景象與劉禹錫《石頭城》所表現的境況如出一轍。

高啟的愁思憂患都是有極強的現實意義的,也是有很多歷史根據的。先人之思引高啟之憂,是一種深層次的覺醒。

詩中「鐵鎖橫江未為固」可謂是前有古人后有來者。劉禹錫的《西塞山懷古》中有「千尋鐵鎖沉江底」,與之呼應。

一個歷史典故,被很多詩人前后引用,可見那些妄想憑借長江天險割據一方的「英雄」,只能讓血流如潮,給百姓帶來災難,而最后一無所得。

這是一個警醒后世帝王的教訓。

最后四句詩人從歷史回到了現實,慶幸自己恭逢盛世歌頌太祖朱元璋平定天下,與民休息,從此可以四海一家,不再因長江分割南北而起干戈。詩人對現實的歌頌,無疑是對國家的期望。

這四句整體上看是歡快的,但詩人的居安思危,使歡快中又帶有一絲憂郁的感情,既豪放偉岸又沉郁頓挫。

這些詩句讓人想起陳子昂《登幽州台歌》的慷慨大氣,李白《蜀道難》的壯觀,甚至還有更早的曹操《苦寒行》的深沉凝重,擁有及其雄渾的漢唐氣派。

清朝詩評家趙翼稱高啟「才氣豪邁,音節響亮」,但就是這樣一位有才氣,為開國皇帝豐功偉業歌頌和贊揚的詩人,也沒有逃脫被朱元璋腰斬的命運。

39歲的他慘遭酷刑而亡,而他不屈的精神卻像一剪寒梅,盛開在大明的寒冬,化作山中高士晶瑩雪。