古代許多文人,才華絕倫卻仕途失意,文學造詣高深,詩詞歌賦信手拈來,甚至科舉考試也名列前茅,但為官之路充滿坎坷,最后郁郁而終,不得不說是一種遺憾。千里馬常有,而伯樂不常有,想要加官進爵,受到朝廷器重,才華只是一方面,還需要運氣、貴人相助等諸多因素。有沒有人不僅才學過人,同時官運亨通呢?張九齡就是如此。

張九齡,字子壽,韶州曲江人,因此又被稱為「張曲江」,開元年間著名宰相,政治才能卓絕,人品也無可挑剔,唐玄宗對他高度稱贊:「中書令張九齡,維岳降神,濟川作相,開元之際,寅亮成功。讜言定其社稷,先覺合于蓍策,永懷賢弼,可謂大臣。」唐代宰相多如牛毛,青史留名者并不多,張九齡是其中一位。

史書記載,張九齡「七歲能屬文」,名副其實的神童,十三歲給廣州刺史寫了一封書信,刺史看后驚嘆道:「是必致遠。」預言張九齡日后必成大器,后來果然應驗。公元702年,二十四歲的張九齡進士及第,授予校書郎官職,從此踏入仕途,宰相張說看過張九齡的文章贊不絕口,在心底記住了他的名字。

俗話說,朝里有人好做官,況且張九齡確實有能力,在張說的舉薦下,仕途一片光明,晉升為右拾遺,唐玄宗登基后,又提拔他為左拾遺。不管是右拾遺還是左拾遺,都是古代的監察進諫部門,官銜雖然不高,權力卻不容小覷。

張九齡剛正不阿,不畏權貴,指出宰相姚崇的過失,從而得罪了姚崇,兩人結下梁子。

既然工作不順心,不如暫時離職休養,張九齡辭官回到嶺南,好好調整心態,忘卻官場紛爭。一年多后,張九齡奉旨入京,重新被啟用,盡管比以前更加成熟,但他初心不改,仿佛還是從前的少年,張說對他的賞識也沒有改變。此后,張九齡平步青云,從左補闕到司勛員外郎,而后又被任命為中書舍人。

在大是大非面前,張九齡不改諫官本色,對奸臣李林甫和居心叵測的安祿山,更是痛斥不已,并且竭盡全力與之斗爭。古人云:「人無遠慮,必有近憂。」張九齡多次向玄宗進諫,勸他居安思危,看破安祿山的本性,曾對同僚說:「亂幽州者,必此胡也。」另外,安祿山觸犯軍法,張九齡說:「穰苴出軍,必斬莊賈;孫武行令,亦斬宮嬪。守珪軍令若行,祿山不宜免死。」

只可惜,唐玄宗太過自信,被安祿山的花言巧語蒙蔽,竟然把他無罪釋放,無異于放虎歸山,若非如此,不會有后來的安史之亂。自古忠奸不兩立,李林甫把張九齡視為眼中釘肉中刺,欲除之而后快,幸好皇帝對張九齡比較信任,加上張說臨死前大力舉薦,張九齡加封金紫光祿大夫,并擔任尚書右丞相。

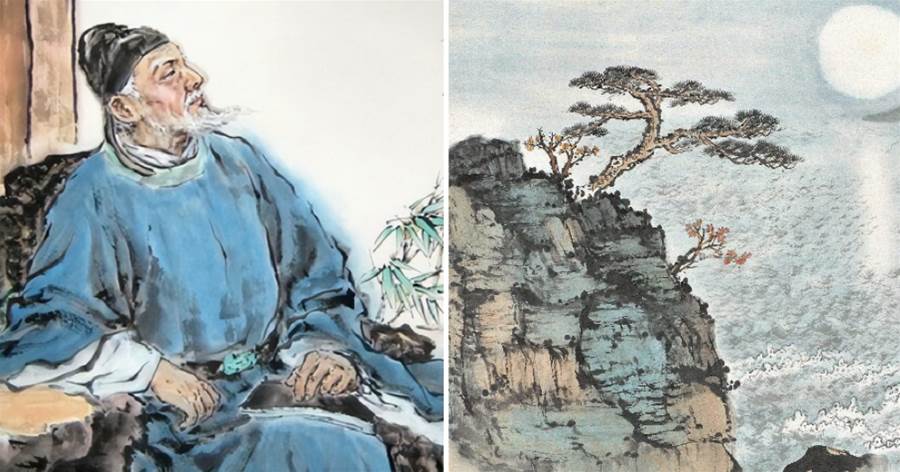

明槍易躲暗箭難防,處心積慮的李林甫,想方設法排擠張九齡,開元二十四年,張九齡罷相,貶到荊州做長史。官場失意,且遠離故鄉,使得他感慨萬千,對仕途的迷茫,對人生的感嘆,對家鄉親人的思念,交織在一起。化悲痛為力量,激發寫作靈感,于是寫下一首詩,開篇就是千古名句,被譽為五律中的《離騷》。

《望月懷遠》——張九齡

海上生明月,天涯共此時。情人怨遙夜,竟夕起相思。滅燭憐光滿,披衣覺露滋。不堪盈手贈,還寢夢佳期。

詩的大意為:茫茫大海之上,悄然升起一輪明月,此時你我都在天涯共相望。像我這樣多情的人,埋怨夜晚太漫長,內心充滿相思。把蠟燭熄滅,感受滿屋的月光,穿上衣服在院子里徘徊,深秋的寒氣襲來。距離太過遙遠,不能把月光寄給你,還是睡覺吧,或許能在夢中相見。

張九齡不但是一代賢相,同時也是唐朝杰出文學家、詩人,怪不得王維、杜甫都曾寫詩贊美他,言語之間崇拜敬仰之情。只看「海上生明月,天涯共此時」這句詩,就足以證明張九齡的詩才,短短十個字,如同一幅畫卷,構思巧妙,情景交融,彰顯詩人的功底,寓情于景,與蘇軾的「但愿人長久,千里共嬋娟」有異曲同工之妙。

千百年來,「海上生明月,天涯共此時」廣為流傳,幾乎家喻戶曉,有人甚至認為此詩超越杜甫的《望月》:「清渾不著,又不佻薄,較杜審言《望月》更有余味。

」《五七言今體詩鈔》一書中,更是把《望月懷遠》比作五言律詩中的《離騷》。開元二十八年,張九齡去世,謚號文獻,《舊唐書》給出如此評價:「九齡文學政事,咸有所稱,一時之選也。」