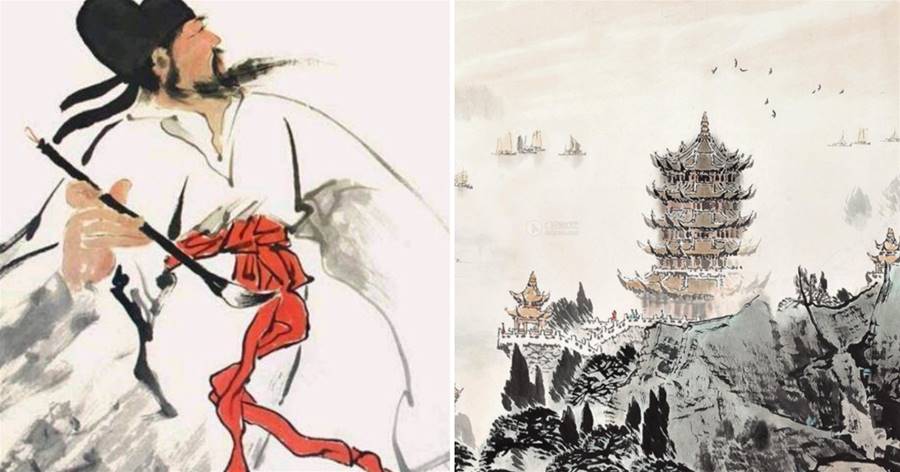

提到有關黃鶴樓的詩詞,很多人第一個想到的應該就是崔顥的這首名篇:

昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。

黃鶴一去不復返,白云千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉關何處是?煙波江上使人愁。

崔顥現存的詩作,有四十多首,內容豐富,但寫得最好的一首律詩還是這首《黃鶴樓》。

這首詩寫得恣意灑脫,氣勢蒼莽,頗有大家風范,后世的評價也非常高:「唐人七言律詩,當以崔顥《黃鶴樓》為第一。」

這一點,就連連大詩人李白也不得不服氣。

據《唐才子傳》記載,李白曾登上黃鶴樓,也想賦詩,但當他看到墻壁上已有崔顥的這首詩,便收手不作,留下「眼前有景道不得,崔顥提示在上頭」的無奈之語。

後來,李白到了南京的「鳳凰台」,寫下了《登金陵鳳凰台》:

鳳凰台上鳳凰游,鳳去台空江自流。

吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鷺洲。

總為浮云能蔽日,長安不見使人愁。

這雖然也是一首不朽名篇,但我們在字里行間能明顯感受到模仿崔顥的痕跡,算不得超越。

關于黃鶴樓的七律詩,李白確實輸給崔顥一頭,但他卻有兩首關于黃鶴樓的七絕,都是第一流的作品,極度唯美,末尾兩句流傳千古。

第一首,是大家耳熟能詳的《送孟浩然之廣陵》:

故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。

孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。

這首詩寫于開元十八年(730),李白聽說自己的偶像孟浩然要去廣陵的消息,便相約在黃鶴樓見面。

幾天后,孟浩然乘船去了揚州,李白親自到江邊送別,看著朋友的帆船遠去,他心有所感,于是寫下了這首名篇。

這是一首送別詩,卻沒有太多的傷感,因為朋友此去的地方不是窮鄉僻壤,而是名都揚州;

再者,離別的時刻也不是蕭瑟凄涼的秋冬季節,而是繁花盛開的煙花三月。

唐人最高的理想,就是「腰纏十萬貫,騎鶴下揚州」,在這樣一個美麗的季節,來到這樣的繁華城市,足以讓人羨慕。

因此,朋友西辭黃鶴樓以后,便乘船一路東下,似乎不見一絲惋惜。

「孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流」,這是一幅意境開闊的畫面,歷來為人所稱道。

從字面上看,李白和孟夫子揮手告別,船只離開了江岸——遠了——連船身都不看到,只留下帆影——又遠了——連帆影也看不到,唯一能看到的是流向天際的江水——目光隨著江水遠去,思緒也如同水流一般。

這里,有羨慕,有不舍,萬般情愫無法用語言表達,一切都化作了默然深意。

這首詩意境優美,語言凝練、含蓄,不著一字,盡得風流。

第二首關于黃鶴樓的七絕,寫于李白晚年,也是一首一流水平的作品,名為《與史郎中欽聽黃鶴樓上吹笛》:

一為遷客去長沙,西望長安不見家。

黃鶴樓中吹玉笛,江城五月落梅花。

乾元二年(759),李白因永王李璘事件被流放夜郎,中途遇赦,在返回時曾在江夏(今湖北武昌)停留,與朋友史郎中同登黃鶴樓,寫下了這首詩。

讀來,有一種深沉凄婉的意境美。

「一為遷客去長沙」,「遷客」,指被貶謫到外地的官員。

西漢的賈誼因為指摘時政被貶長沙,李白以賈誼自比,流露出無辜者受害的憤懣。

但政治上的打擊并沒有讓他忘記國是,在流放的途中,他不禁「西望長安」,這里有對往事的眷戀,也有對國運的關切。

其實,讀到這里,我們已經能感受到詩人的失望之感和無奈心情。

「黃鶴樓中吹玉笛,江城五月落梅花」,這兩句是千古名句,意境很美。

五月的江城本沒有梅花,只是玉笛聲聲,吹徹漫天花影,因為心境,讓這本是寒冬時節開放的梅花,有了冷落的理由。

這里,詩人用笛聲渲染愁情。「落梅花」,即《梅花落》,漢樂府橫吹曲名。因為笛聲吹得非常動聽,便仿佛看到了梅花飄落的景象,將聽覺形象轉化為視覺形象,用的是通感手法。

這蒼涼的景色正與他冷落的心境呼應,有力地烘托了去國懷鄉的悲愁情緒。

這下,李白在黃鶴樓上寫的兩首第一流的七絕加起來一共五十六個字,終于在字數上也和崔顥打平了。

回看這兩首黃鶴樓詩,意境卻大不相同,讓人掩卷嘆息。這正是偉大詩人李白人生軌跡的寫照,從意氣風發,宛如煙花三月般燦爛,到兩鬢斑白,聞笛傷感的凄苦,黃鶴樓都一一為他作了見證。