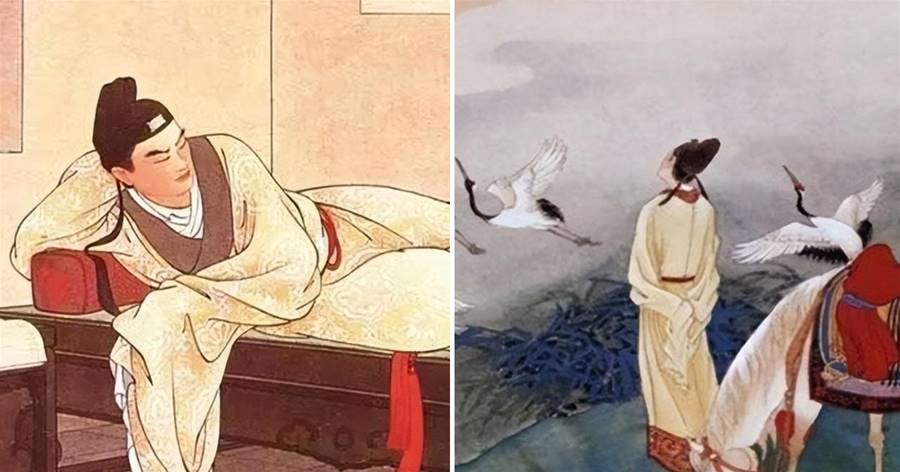

李賀,字長吉,是中唐時期的著名詩人。

李賀一生坎坷,他雖然才氣縱橫,少年成名,但卻家境窘迫,仕途坎坷,李賀一生都飽受疾病的折磨,這更加劇了他的痛苦。

年僅二十七歲時,李賀就因病去世,令人嘆息不已,但短暫的個體生命,無法限制李賀詩歌長久的藝術生命。

李賀的詩歌,以奇詭聞名,因此后人稱其為「詩鬼」,但他的詩歌中,同樣也有壯懷激烈、直抒胸臆的作品。

李賀曾留下一首《南園十三首》之五,就是這樣的典范,這首詩只有短短四句,卻驚艷了千年的時光。

李賀短暫的一生,都在艱辛困苦的生活中飽受折磨,身體的病痛更是加重了他的痛苦。

李賀出生在中唐,大約生活在唐德宗貞元初到唐憲宗元和時期,這一時期的唐朝,雖然已經從安史之亂的動蕩中恢復過來,社會秩序基本穩定,但和唐初萬國來朝的「天可汗」時期相比,已經遠沒有那時候的盛唐氣象了。

李賀的祖上也曾顯赫一時,他祖籍隴西,是唐朝宗室鄭王一脈的后人,因此李賀的詩中,常會出現「隴西長吉」、「宗孫」、「諸王孫」這一類的自稱,由此可見李賀對祖上宗室的名號還是有著很大的認同的。

但傳到李賀一代,家道早已中落,李賀家中有姐弟三人,均由為其母鄭氏撫養長大,李賀的父親李晉肅在李賀17歲時早逝,更是讓家庭雪上加霜。

生活之苦讓李賀小時候根本沒有貴公子的優雅和從容,他在老家河南府福昌縣昌谷鄉時,應該還要參加農業勞動,在他日后的詩歌創作中,有很多關于田間勞作和民間疾苦的詩句,這應當都是他有切身體會的。

李賀從小就聰慧過人,少年時就已經詩名遠播,但因為父親去世,他要守喪三年,因此未能及時參加科舉。

元和五年(公元810年),李賀守喪期滿,在二十一歲時參加河南府試中舉,當年前往長安準備進士考試,但躊躇滿志的李賀卻在長安遭受了一次重擊。

當時有忌妒他才能的人拿他父親「晉肅」之名做文章,聲稱「晉」與進士的「進」字同音,李賀應當為父名避諱,不能參加科舉,年輕氣傲的李賀憤而離去,自此和科舉絕緣。

好在第二年,李賀等來了一次機會,他畢竟是宗室后人,因父蔭回到長安擔任了奉禮郎一職,算是踏上了仕途。

奉禮郎是為太常寺屬官,從九品上,是「掌朝會祭祀君臣之版位」的官職,為皇朝祭祀時提供服務。

李賀在長安三年,先是擔任奉禮郎,後來又擔任了「掌和六呂六律,辨四時之氣,八風五音之節」的太常寺協律郎一職。

協律郎一職為八品上階,略高于奉禮郎,但都是職位卑微的底層小官,好在這兩個官職都需要精通格律音樂,對李賀來說倒是能發揮所長。

雖說已有小小的官位,但并沒有改善李賀的經濟狀況,他在長安三年,時常會被稻粱謀所困,他當時租住在長安的崇義里,即便是與朋友相處中也見出捉襟見肘的困窮來,對這段窘迫時光的描寫,在他的詩中所作的序文中常有所見。

比如他和對門朔客李氏對飲時,典當了衣服才能換取一桌酒席,飲酒時,對方讓自己仆人申胡子吹觱篥助興,李賀一時心有所感,作詩《申胡子觱篥歌序》,以五彩華章相贈朔客李氏,也在序文中記下了「將衣質酒」的寒酸。

還有李賀的《送沈亞之歌序》,其中寫道:「吾悲其行,無錢酒以勞,又感沈之勤請,乃歌一解以勞之」,送別友人的李賀,卻無錢買酒,只能高歌一曲聊表心意,這位年輕詩人的心酸和窘迫可見一斑。

在長安三年,李賀眼看升遷無望,功名難成,最終只能在元和九年辭去官職,郁郁離去,回到老家昌谷休養,此后李賀輾轉奔波,始終沒有一展所長的機會,在元和十一年時,年僅二十七歲的李賀因病去世。

李賀不但生活窘迫,仕途不順,他一生更是飽受病痛的折磨,他的詩中,經常以「病身」、「病容」、「病骨」、「病客」等詞來自我形容。

李賀還飽受肺病的困擾,時常胸悶咳嗽,后人推斷他有肺結核的明顯癥狀,這在他的詩中也有所體現,他在《潞州張大宅病酒遇江使寄上十四兄》一詩中,就留下「旅酒侵愁肺」的句子。

貧病交加下,李賀早早就白了少年頭,年僅二十余歲的他,就已經兩鬢斑白,「秋姿白發生」、「夢泣白頭生」的詩句都是他感懷自己少年白發而作。

在李商隱所作的《李賀小傳》中,這樣形容過李賀的長相:「長吉細瘦,通眉,長指爪」,這樣的相貌顯然難以稱得上是健康的表現。

近代有學者根據《李賀小傳》中的相貌信息,再結合李賀詩歌所描繪的身體病況,推測李賀患有遺傳性疾病「馬凡氏綜合征」,這類疾病的患者四肢、手指、腳趾都會細長不勻稱,伴有心血管系統異常,患者因病早夭的機率很大,這些都和李賀的情況相符。

家境貧寒,又生活在沒有現代醫學技術的古代,李賀的疾病,自然得不到有效的醫治,因此李賀的人生,就因為疾病而匆匆劃上了句號。

李賀的一生,雖然因為疾病只度過了短暫的二十七年,但他卻在唐朝詩歌的歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

李賀生活中唐時期,正處于詩歌轉型的年代,是從「貞元之風尚蕩」走向「元和之風尚怪」的歷史階段。

唐代中期,韓愈及其朋友門生,致力于文章「復古」,在詩文中推崇刻意奇詭的用韻,李賀的創作,也不免受到這種風氣的影響。

韓愈作為唐宋時期的文章大家,不僅在文風上影響李賀,他更是李賀的伯樂之一。

李賀七歲時,就已經能作詩,有神童之名,韓愈曾專程來探訪他,李賀當場寫下《高軒過》一詩,韓愈驚嘆不已,從此李賀的才子之名就廣為流傳。

李賀參加河南府寺中舉時,韓愈就是組織者之一,之后李賀在長安受人中傷無法參加考試時,韓愈也曾挺身而出,為李賀辯護。

李賀少年就有才名,雖然生活窘迫但一直刻苦求學,之后仕途受挫,他就把更多的精力投向了詩歌創作,他和韓愈等人共領唐朝文風一時之新變,后世的文學史中,一般也都將李賀劃入韓愈一派詩風的營壘。

在清初葉矯然的《龍性堂詩話初集》中,就將李賀和韓愈相提并論,認為唐朝詩人大家中,大都造句押韻悉歸自然,唯有李賀和韓愈二公,「創辟奇險,不循徑道,而語語天拔,得未曾有,洵異才也」。

李賀詩歌用韻上,深受韓愈的影響,但他的詩歌創作,也有著自己鮮明獨特的個性,走出了屬于自己的道路。

他精通音樂,熟悉各種樂器的演奏技法,在欣賞音樂方面有很高的修養和天賦,在詩中描寫了大量的樂器和音樂演奏場面,這些音樂場景,富于多方面的文化意蘊,對李賀詩歌藝術風格的形成具有重要關系。

文章未完,點擊下一頁繼續