年一天天地近了,妳已踏上回家的旅程了嗎?

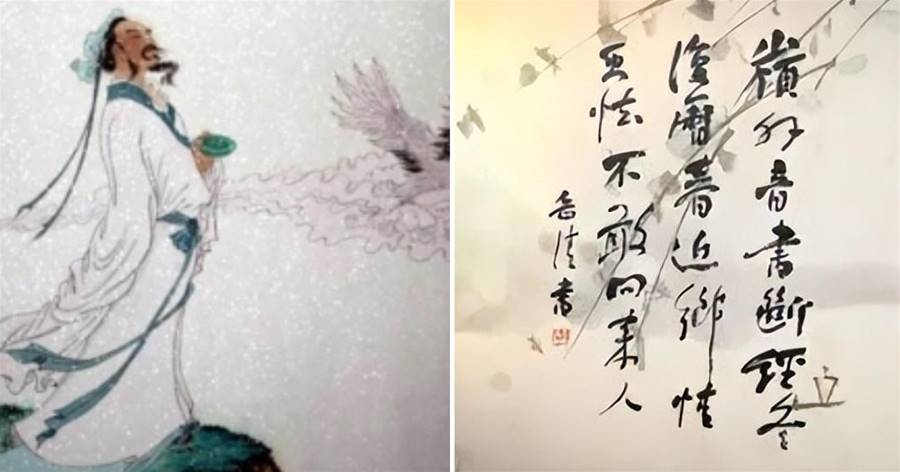

李白在《靜夜思》中寫:「舉頭望明月,低頭思故鄉。」

樹高千丈,葉落歸根。

我們無論走到哪里,對故鄉的執念,永遠流淌在骨血中。

偉大如李白,平凡如妳我,故鄉二字,永刻心頭,寸心不滅。

每到一年春運歸家的時候,我總會不由自主,想起唐朝詩人宋之問的這首《渡漢江》:

嶺外音書斷,經冬復歷春。

近鄉情更怯,不敢問來人。

據說這首詩約寫于神龍二年(706)。

宋之問這個人,可以說是唐朝「才高品低」者中,最突出的代表。

他長得高大英俊,儀表堂堂,文采也出眾。

再加上能言善辯,擅于逢迎,官場之路走得順風順水。

武則天在位的時候,寵幸張易之、張昌宗兄弟。

宋之問也想親近女皇,為此,他竭力巴結張氏兄弟,甚至到了為對方提尿壺的程度。

可惜,武則天對他,卻沒半點意思。

甚至還有這樣有些八卦的故事流出:

宋之問以詩歌《明河篇》,向女皇表露愛意,自薦枕席。

誰曾料,武則天對詩歌,倒是贊不絕口。

對宋之問本人,卻評價道:

「吾非不知之問有才調,但以其有口過。」

我并非不知宋之問這個人很有才華,詩也寫得好,只是他有口臭,朕實在接受不了。

宋之問慘遭拒絕不說,還被女皇狠狠嫌棄了一把。

公元705年,神龍政變,張氏兄弟被誅殺,唐中宗復辟,武則天則被逼退位。

正所謂,一朝天子一朝臣。

昔日那些依附武則天的大臣,如宋之問、杜審言等人,自然也紛紛被貶。

宋之問被貶到了瀧(shuāng)州(今廣東羅定)。

和繁華的洛陽相比,這里又荒僻,又冷清。

過慣了享樂生活的宋之問,很快就忍受不了了,第二年春天,他就準備冒險逃回洛陽。

在途經漢江的時候,他望著滔滔江水,滿心悲苦,不覺思念起了家鄉。

于是便有了這首催人淚下的《渡漢江》。

這大概是宋之問所有詩歌作品中,最真摯動人的一篇了。

嶺外音書斷,經冬復歷春。

近鄉情更怯,不敢問來人。

我被貶斥到了嶺南,這蠻荒之地,同家人音訊隔絕,彼此都生死未卜。

在煎熬中我度過每分每秒,冬天過去了,一年春天又來到了。

如今,我終于快要回家了,我該高興的。

可為什麼,離家鄉越近,我就越膽怯,越害怕。

心里急著問一問,打聽家人的消息,卻又不敢問,害怕不是我所期盼的消息。

別看這首詩只有短短20字,卻寫出了幾乎每一個離家多年游子的復雜心態。

是欣喜的,又是膽怯的。

是期待的,又是恐懼的。

欣喜期待的,是一家人又可以團團圓圓在一起了。

在這珍貴的日子里,我們擁抱,陪伴,絮絮閑談,一起貼春聯,包餃子,吃火鍋,看春晚,玩游戲。

哪怕什麼都不做,也是好的,也是安心的。

膽怯恐懼的,卻是陌生,是無常。

害怕故鄉變化太大;

害怕親人臉上皺紋,鬢間白發;

害怕在一切我所來不及參與的時間里,有什麼人,什麼事,永遠地消失了,不見了。

此時此刻,許多種情緒交織在一起,怎能不輕輕道一句——「近鄉情更怯,不敢問來人。」

當火車到站的鐘聲響起,熙攘的人群轉瞬各分東西。

天空下著小雪,妳拎著大包小包,深一腳淺一腳走在家鄉的土路上。

不同于大城市的車水馬龍,這里天高地也闊,空氣凜冽中帶著泥土的清新。

沿途偶爾遇著熟識的鄉親,妳微笑,打招呼,心里卻一下一下打著鼓。

欣喜的,也忐忑的。

家,一直就在那里,妳知道的。

可眼角不自覺涌出的淚,是快樂吧,是激動吧,是苦澀吧,朦朧了視線。

家,好像變得模糊,變得陌生,變得遙遠。

此時此刻,怎能不輕輕道一句——「近鄉情更怯,不敢問來人」。

有一首歌是這樣唱的:

有錢沒錢 回家過年

原來我想衣錦把鄉還

有錢沒錢 回家過年

家里總有年夜飯

有錢沒錢 回家過年

親人從來不會嫌我煩

外面的世界很精彩,外面的世界也很無奈。

而總有那樣一個地方,那樣一些人,默默祝福著妳的精彩,靜靜等待著妳的歸來。

那個地方叫故鄉,那些人,叫家人。

如果可以,盡量回家過年吧,不要讓他們等待太久。

如果無法歸家,那就多打幾通電話吧,聲音會傳達彼此的愛與在意。

詩詞君在這里祝福所有讀者:

平平安安歸家,快快樂樂過年。