《論語》中曾記載,魯定公問政于孔子:「一句話可以讓國家強盛,一句話可以讓國家滅亡,有這樣的事嗎?」

孔子說國君說不正確的話卻沒有人違抗,也就近乎一句話讓國家滅亡。

孔子說的話有一定的道理,但是事實上,除了國君之外,文人的話也有這樣巨大的威力。

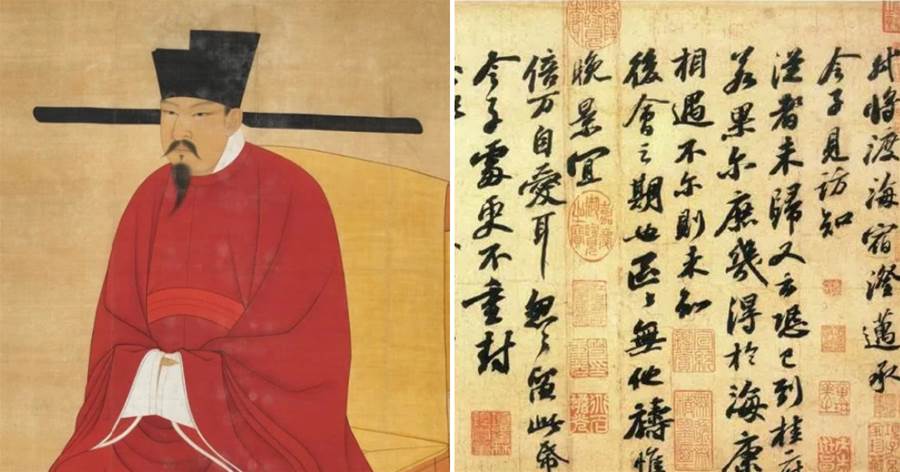

在一千多年后的北宋,蘇轍就寫出了這樣一篇一言喪邦的文章。

蘇轍這篇誤國的文章寫于紹圣元年(公元1094年),寫文的緣起則要追溯到熙寧二年(公元1069年)王安石變法的實行。

眾所周知,王安石變法的目的是通過一系列政治、軍事、經濟等方面的改革,改變宋朝積貧積弱的現狀,實現宋朝的富強。

兩宋一直是富而不強,到了北宋中后期,連「富」字也要打個折扣。因為此時北宋的「三冗」問題已經很嚴重,三冗即是冗員、冗兵、冗費。

宋太祖趙匡胤本是后周武將,一朝陳橋兵變當了皇帝,唯恐有人效仿他的做法,所以重用文官制衡武將,同時為了防止文官專權,又實行一職多官,以至于科舉錄取人數是前朝的十倍之多,久而久之便形成了冗員現象。

除了重用文人之外,為了防止武將作亂,宋朝還實行養兵制度,用國家朝政養兵,切斷武將和士兵的聯系。

這樣的軍事制度,不僅給國家財政造成了重大的負擔,也使得軍隊作戰能力地下,只能不斷擴充兵力,這就是冗兵現象。

冗員和冗兵造成財政支出的不斷增加,這就形成了冗費現象。三冗拖垮了北宋的財政,遼國和西夏又頻頻發動戰爭侵擾這個孱弱的帝國,所以到了宋神宗時期,變法勢在必行,而擔起這個重任的,便是王安石。

在農業問題上,王安石實行青苗法,在每年青黃不接之時借給百姓貸款,等到作物成熟再歸還。

在勞役問題上,改變輪流服役的制度,允許繳納免役錢免除勞役。

在稅收問題上,他重新丈量全國土地,按照土地的好壞征稅。

在軍事問題上實行保甲法,不干涉農民的正常耕種,只在農閑時集中對他們進行軍事訓練。

此外王安石還興修水利、改革科舉、整頓太學,立刻讓北宋王朝從上到下煥然一新。

改革從來不是一帆風順的,王安石的變法雖然增加了財政收入,減輕了百姓負擔,抑制了豪強地主的土地兼并,但也嚴重觸犯了守舊勢力的利益。

守舊勢力在朝堂上勢力很大,影響力頗廣,隨著王安石變法的實行,一場革新黨與守舊黨之間的黨政在宋神宗的朝堂上展開。

守舊黨以司馬光、歐陽修、蘇軾、蘇轍等人為代表人物,他們缺乏王安石那種「天變不足畏、祖宗不足法、人言不足恤」的勇氣,認為祖宗之法不可改,立國之本不可移,主張堅持宋太祖趙匡胤立國時定下的政策,不可輕易更改。

堅決反對變法。

雙方意見相左,寸步不讓,在朝堂上劍拔弩張,互相傾軋。宋神宗在位時,信賴王安石,支持他進行變法,新黨暫時得勢。為了壓制舊黨,使新政順利推行,新黨的章惇等人將舊黨許多大臣流放貶斥,大文豪蘇東坡就是受害者之一。

宋神宗死后,哲總年幼即位,由宣仁太后高滔滔代理政事。宣仁太后是守舊黨的支持者,主政后起用司馬光恢復舊制,新黨被完全廢除,支持變法的新黨官員全部遭到貶斥。

宣仁太后病逝后,年僅十七歲的宋哲宗親政,重新起用新黨官員,再度推行變法,舊黨再次失勢。

在王安石變法后的五十余年里,兩黨輪流執政,舊黨上台就將新法盡廢,新黨上台則摒棄舊法重新改革,兩黨你死我活,爭得不可開交。

漸漸地,新舊黨政不再是理念之爭,反而變成了意氣之爭,互相貶斥下放,弄得北宋朝堂烏煙瘴氣,官員只知互相攻訐,不知為民請命,釀成了許多禍端。

元祐九年,主理政事的宣仁太后高滔滔走到了生命的盡頭,年輕的宋哲宗終于拿回了他夢寐以求的權力。

宋哲宗十分崇拜自己的父親宋神宗,親政之后迫不及待將年號改為「紹圣」,意為繼承圣人的做法,這位圣人,自然是宋神宗。

既要紹圣,首要措施就是要恢復神宗時期進行的新政,他召回被貶的新黨代表章惇,想要繼續推行變法,卻遭到了一位大臣的激烈反對,這位大臣就是蘇轍。

此時的蘇轍不僅是舊黨代表人物,更是被宣仁太后提拔為宰相,位高權重,且有一眾擁躉,在朝堂內的勢力很大。

他見到宋哲宗起用章惇,于是上書寫了一篇「雄文」,,說元祐年間(宣仁太后執政時期)的政策,雖然有一些不當的地方,但沒有讓朝堂和天下震蕩。

緊接著,蘇轍話鋒一轉,開始批評宋神宗支持改革是錯誤的做法,父親有錯誤,哲宗這個做兒子的就要幫忙改正,而不是一味效仿,這才是圣人的做法。

一番話將宋神宗、宋哲宗父子都罵了,反而將宣仁太后擺得很高,已經讓宋哲宗氣得牙癢癢。

誰知蘇轍還不消停,又將宋神宗比作漢武帝,說漢武帝窮兵黷武,將國家拖入戰爭的泥潭,幸好漢昭帝即位之后重用霍光,才使國家重新穩定。

這番話相當于直接說宋神宗的變法差點釀成亡國的禍端,多虧宣仁太后廢除新政才拯救國家于危亡。

這引起了宋哲宗——宋神宗的狂熱崇拜者、宣仁太后的強烈反對者——的反感,哲宗不顧朝臣的激烈反對,將這位身居高位的宰相逐出京城。

蘇轍雖然被貶官,但舊黨的勢力仍在。他奏疏中所言獲得了舊黨的支持,舊黨開始阻撓變法。

于是在元祐年間好不容易被壓制的新舊黨政,開始在紹圣年間死灰復燃,而且愈演愈烈,逐漸到了不可收拾的地步。

蘇轍位列唐宋八大家,文采斐然,人品也不壞。可是身處黨爭漩渦中,處處身不由己。

他的「雄文」本意是規勸宋哲宗停止新政,卻成為政治工具,使得原本沉寂的黨爭又呈現抬頭之勢,最終也掐滅了大宋復興的希望,可以說的上文人誤國比武人誤國更甚。

而他本人,也成為紹圣黨爭第一個犧牲品。