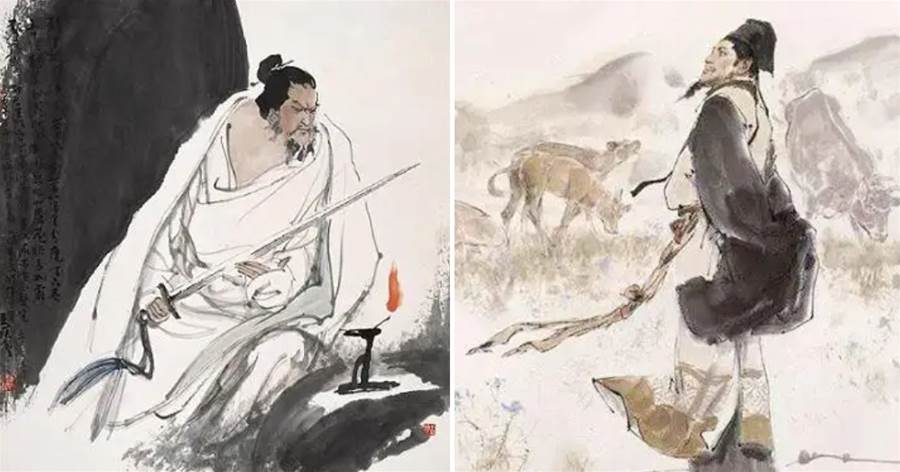

辛棄疾在宋朝詞壇至少可以排進前三的位置,而且他本人非常有才華,能文能武,風格也是多樣,可以豪放,也可以婉約,這一點比較像蘇軾。雖然辛棄疾在文壇大放異彩,可是在現實生活中卻是處處不如意,由于當時社會動亂,各地硝煙四起,北方更是被金國所占領,為此辛棄疾去到南方,帶領將士沖鋒陷陣,立下了赫赫戰功,但是很可惜當時的南宋朝廷一味地卑躬屈膝;原本以為這樣就可以換來和平,還把辛棄疾從前線調回后方。

回到后方的辛棄疾一度被閑置,從此他再也沒有上過戰爭,對于一位有理想的年輕人來說,那無疑是致命的打擊,所以他的后半生活得很痛苦,每天都處于悲痛之中,創作出來的作品也是很傷感。其實對于古代的文人來說,學成了本領有了學問,那麼一定要成就一番事業,要去戰場建功立業。辛棄疾有那樣的條件,可是卻沒有機會,于是造成了他悲劇的人生。

辛棄疾有一些詞寫得非常有個性,像這首《水調歌頭·壬子三山被召陳端仁給事飲餞席上作》就是一首很狂的作品,通篇引經典據,不僅寫出了新意,同時字里行間所營造出來的意境,也是讓人拍案叫絕。

應當說這也是辛棄疾當時一種心境的體現,作為一位有理想的青年,他始終渴望能夠去到戰場建功立業,去收復北方的失地,只是無奈由于各種各樣的原因,最終理想淪為了泡影。

《水調歌頭·壬子三山被召陳端仁給事飲餞席上作》

宋朝:辛棄疾

長恨復長恨,裁作短歌行。何人為我楚舞,聽我楚狂聲?余既滋蘭九畹,又樹蕙之百畝,秋菊更餐英。門外滄浪水,可以濯吾纓。

一杯酒,問何似,身后名?人間萬事,毫發常重泰山輕。悲莫悲生離別,樂莫樂新相識,兒女古今情。富貴非吾事,歸與白鷗盟。

這首詞寫于公元1129年(宋光宗紹熙三年),辛棄疾當時在福建但被宋光宗召見,正值得臨近新春之際,辛棄疾從福建啟程,當時賦閑在家的陳峴,設宴送別辛棄疾,喝醉后他寫下了這首詞;雖然通篇只有篇幅很短,可是每一句都很講究,無論是創作手法,還是作品中所傳遞出來的意境,那都是達到了出神入化的境界,不失為一首難得的佳作。

上片第一句很明顯是化用了白居易《長恨歌》里「天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。

」之意,那意思是表達了一種離別之苦,為此辛棄疾寫得也是很感人,只是那麼三言兩語,便是營造出了一種感傷之懷。而后面的兩句「何人為我楚舞,聽我楚狂聲?」則是引用了《史記》中的劉邦妃子戚夫人的一段話,「為我楚舞,吾為若楚歌。」,什麼人了解我,來為我跳楚舞?聽我唱一首狂歌?我在帶湖種了,九畹的蘭花,還種了許多的蕙,到了秋天可以賞菊。在我的門外滄浪之水,可以洗我的絲帶。

下片則是以自身的處境來描寫當時的感受,同時也是充滿了哲理,還講述了許多的大道理;請問一杯酒身后的名譽,到底哪一個更重要?身后名當然重要,要是現在本末倒置讓人很是傷感。毫發常常是重的,可是泰山卻是很輕。最悲傷的事情是生離死別,最快樂的事情是遇到知己好友,這是古今常有的事。現在我什麼也不想了,只想回到帶湖,去過我那平淡的生活,我早已和白鷗約定好了,一定要回到帶湖。

辛棄疾這首詞處處引用典故,下片結尾引用了屈原《楚辭》中「悲莫悲兮生離別,樂莫樂兮新相識。

」之意,而最后兩句則是直接套用了陶淵明《歸去來辭》是的名句「富貴非吾愿,帝鄉不可期。」,正是這獨特的描寫方式,也讓這首詞其實是比較難以理解。但是辛棄疾可謂是信手拈來,寫得不僅有韻味,同時也非常的狂,讀來真是讓人贊嘆不已。