《左傳》中記載了這樣一個故事:

當初,虞叔有一塊舉世無雙的寶玉,虞公非常眼紅,想要據為己有。

虞叔起初并不愿意給他,但周地有一個古老的諺語:

「匹夫無罪,懷璧其罪。」

一個人本來沒有罪,但因為他擁有一塊人人都想要得到的寶玉,這就成為了他的原罪。

爭奪美好的事物,是人的天性。

于是他思考再三,還是將寶玉獻給了虞公。

得到寶玉的虞公嘗到了甜頭,變得更加貪得無厭,最后因為自己的貪婪而死。

而這句古老的諺語最后被引申為「懷才其罪」,「懷色其罪」等等。

財寶、才華、美貌本身都并沒有罪過,然而心術不正的人總是想要掠奪或摧毀,這就釀成了持有者的悲劇。

五代十國也曾有一名女子,美貌成為了她最大的罪過,但貪戀她美貌的人,也最終付出了巨大的代價。

她就是花蕊夫人。

唐明宗死后,孟知祥僭稱帝號,成為后蜀之主,但僅僅七個月后便病逝了。

孟知祥死后,太子孟昶即位。

孟昶成為新主之后,十年間不見烽火,不聞干戈,百姓安居,宮廷之內更是夜夜笙歌,美人無數,一幅歌舞升平的盛世景象。

而其中最受孟昶喜愛的,是一位費氏女子。

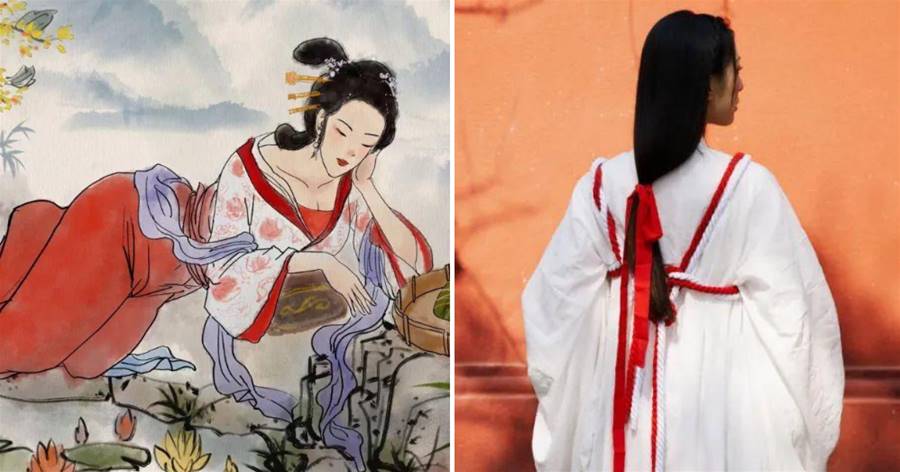

費氏閨名已不可考,但因美貌絕倫,「花不足擬其色,蕊差堪狀其容」,世人都稱其為花蕊夫人。

但她絕不是一個繡花枕頭。

花蕊夫人才情非凡,寫下宮詞百首,也非常善于體察帝王的心思。

孟昶日日宴飲,久而久之,難免對宮中飲食感到厭煩。

花蕊夫人便別出心裁,將凈白羊頭與紅姜一起烹煮,再緊緊卷起,用來釀酒,名為「酒骨糟」。

此酒入口清甜,回味無窮。

二人沉醉在美酒佳肴,紙醉金迷中,過了一段逍遙的神仙日子。

從花蕊夫人寫下的《宮詞》中,我們或能窺見一斑:

雨灑瑤階花盡開,君王應是看花來。

靜憑雕檻渾忘倦,忽聽笙簧殿外回。

那也許是她一生中最快樂的時光。

正當時的青春年華,無可比擬的帝王寵愛,風雨欲來前的安逸享樂......

但好景不長,很快趙匡胤便取代后周君臨天下,南征北伐,將目光對準了后蜀。

花蕊夫人敏銳地嗅到了危險的氣息,幾度勸說孟昶專心朝政,勵精圖治。

但孟昶卻認為蜀地山川險阻,易守難攻,她是在杞人憂天罷了。

很快,趙匡胤便向蜀地發兵,宋軍兵臨城下,蜀地十四萬大軍卻無御敵之勇,軍心渙散,不戰而潰。

僅僅66天后,后蜀滅亡,孟昶出城請降,與家眷親信一同被押往汴京。

花蕊夫人也跟隨他一起,以俘虜的身份,遠離故土,迎接未知的亡國生涯。

對于這一切,她無能為力,也無可奈何。

封建王朝的背景下,女人最大的作用,便是供男人享樂,為其生兒育女。

在生死存亡的大事上,她們是沒有話語權的。

君王權力在握時,她是受盡寵愛的金絲雀;國破家亡之時,她是任人擺布的戰利品。

而懂得賞識她這塊寶玉的,卻不止孟昶一人。

孟昶入汴京后,被封為秦國公,過的依舊是衣食無憂的日子。

而他絕不會想到,他所得到的一切優待,都是因為趙匡胤覬覦他的女人。

趙匡胤早就聽聞花蕊夫人的艷名,想要一睹芳容,但又害怕遭人非議,便想出了一個折中的法子。

他先重賞孟昶,然后命他攜家眷入宮謝恩。

當他坐在大殿上,看見盈盈下拜的花蕊夫人,心魂一剎那就被勾走了。

雖然當時并未表露出來,但一個陰謀卻暗自在他心中滋長。

七天之后,孟昶暴病而亡,終年47歲。

后世很多史學家認為,孟昶是被趙匡胤毒死的。

孟昶死后,趙匡胤便經常借撫恤遺孀的由頭,召花蕊夫人入宮赴宴。

花蕊夫人孤身一人,無所依憑,只得宛轉從命,與其周旋。

在一次宴飲之時,趙匡胤故意要求花蕊夫人即興吟詩,考考她的才華。

花蕊夫人一身縞素,愈發顯得楚楚動人,不卑不亢地應下,緩緩吟道:

初離蜀道心將碎,離恨綿綿,春日如年,馬上時時聞杜鵑。

三千宮女皆花貌,共斗嬋娟,髻學朝天,今日誰知是讖言。

一詞吟罷,眾人皆變了臉色。

在新皇面前,公然懷念故國,是為大不敬。

但花蕊夫人卻面不改色,繼續說道,這首詞乃是在押解入汴京途中所作。

一路上杜鵑泣血而啼,似乎是在挽留要離去的人。

她將上半闋詞刻在了驛站的墻壁上,還沒來得及將詞作完,官兵便催著她上路,一直到如今才得以將未完成的殘作補全。

趙匡胤聽罷,卻久久不發一語,連飲三杯烈酒,又讓她再作一首。

他沒想到這個看似弱不禁風的女人,卻有著如此剛烈的性子。

花蕊夫人卻絲毫不畏懼,念出了那首讓天下男兒汗顏的《述國亡詩》:

君王城上豎降旗,妾在深宮那得知。

十四萬人齊解甲,更無一個是男兒!

她是愛孟昶的,他愛那個男人的溫柔,才華,愛他對自己的無限寵愛。

但她也恨他,恨他的怯懦,恨他的退縮。

她恨那些鐵骨錚錚的男兒,明明手持刀槍劍戟,卻不曾為家國一戰。

恨他們手握權力,將自己爭來奪去,只為滿足欲望而已。

她最恨的是自己。

趙匡胤聽后,非但沒有動怒,反而對花蕊夫人更添好感。

一個走在刀尖上奪權的人,比起嬌弱的海棠,更喜歡帶刺的玫瑰。

自那之后,趙匡胤便頻頻召花蕊夫人進入后宮。

紅顏禍水之名,她掙脫不掉,只能接受。

而之后發生的一件事,更坐實了她的罪名。

開寶九年(976年),趙匡胤召其弟趙光義飲酒,共宿宮中,隔日清晨,便被人發現在萬歲殿逝世,死因不詳。

《燼余錄》中記載:趙光義是因為調戲花蕊夫人時被趙匡胤發現,趙匡胤大怒之下用玉斧劈他,結果被反殺。

而花蕊夫人的死因,至今也是一個謎。

有人說,她是因為卷入了宋朝儲位爭奪,而被刺死;也有人說,她是被趙光義一箭射死。

但無論怎樣,她還是在宮廷斗爭下,早早隕落了。

人們在惋惜一個人的遭遇時,總喜歡提到「如果」。

如果她沒有生得一副好皮囊,如果她沒有進宮,如果她不是那麼耀眼......

可惜這些「如果」都沒有發生,她也只能在命運的裹挾下,成為權力爭奪的犧牲品。

她是妖妃,是禍水,是一個教導后世君王不可沉溺美色的反面教材。

而自始至終,也沒人問過她,這樣的命運,是不是她想要的。

她也好,楊貴妃也好,都不過是權力豢養的寵物。

盛世需要美人點綴,亂世需要美人頂罪。

但令人欣慰的,但人們再次談論起她時,不僅僅會稱贊她的美麗。

他們會永遠記得,亡國的烽煙中,高高的城樓上,有一個柔弱的女人,發出的聲音:

君王城上豎降旗,妾在深宮那得知。

十四萬人齊解甲,更無一個是男兒!

這首七絕連同花蕊夫人的故事,一起闖過了歷史的泥沙,影響著后人。

九百多年后,《馬關條約》簽訂的第二年,一個人叫丘逢甲的清代詩人,化用這首《述國亡詩》,寫下了《春愁》:

春愁難遣強看山,往事驚心淚欲潸。

四百萬人同一哭,去年今日割台灣。

不同的際遇,不同的年代,但詩詞中所傳達的氣節,卻始終如一。