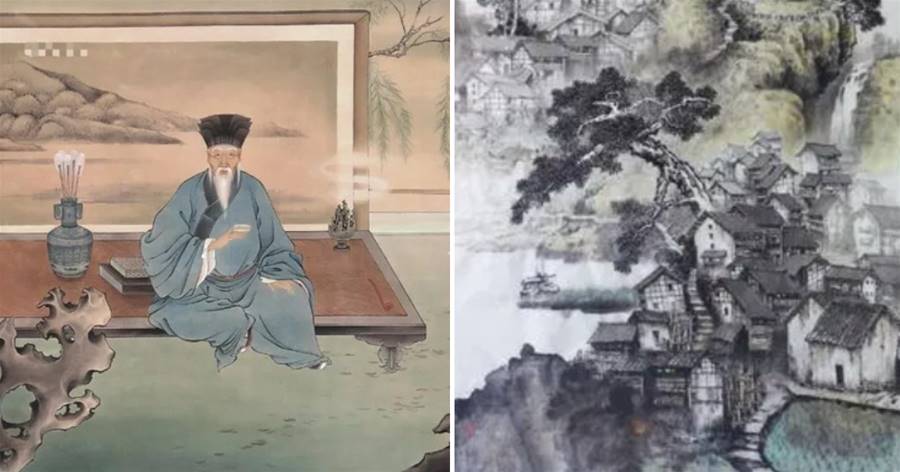

歐陽修堪稱是宋代文學史上的一位風云人物,因為他曾領導過北宋詩文的革新運動,一時間扭轉了西昆派的浮艷之風,將清新雋永的韻味注入詩文中,使得詩歌與散文皆翻出新的格調。

那麼說到歐陽,或許大家最先想到的,就是他的那篇《醉翁亭記》;此文洋洋灑灑,以流暢的語言寫盡了自然美景,也道盡了作者對美好生活的向往以及被謫貶后的惆悵心情。

說歐陽修,必讀其詩;在本期,筆者就特意挑選了歐陽修的一首詩來跟大家分享。

這首詩乃歐陽修的代表作之一,因為能夠恰到好處地體現中國古典詩歌「含蓄蘊藉」的魅力,曾讓歐陽修引以為傲。

戲答元珍

宋·歐陽修

春風疑不到天涯,二月山城未見花。

殘雪壓枝猶有橘,凍雷驚筍欲抽芽。

夜聞歸雁生鄉思,病入新年感物華。

曾是洛陽花下客,野芳雖晚不須嗟。

元珍:丁寶臣,字元珍,時為峽州軍事判官。

關于此詩的寫作背景:仁宗景祐三年五月,歐陽修被降職為峽州縣令,第二年的時候,歐陽修的朋友元珍(丁寶臣)為其寫過一首詩,歐陽修讀后特意寫下此詩以作答。

詩的首聯點明時節,以含蓄的方式體現出作者的心情:春風疑不到天涯,二月山城未見花;真的很懷疑春風不會吹到這遙遠的天涯,時節已經到了二月,但是山城中卻始終沒有看到已開放的花。

句中的「天涯」實際上就是指峽州夷陵,而作者之所以用「天涯」二字來用在這里,就是為了突出峽州的遙遠與偏僻。

所以當在讀第一句的時候,我們就能夠感受到一種凄涼之味,這種凄涼,不僅來自于偏僻的環境,更來自于詩句本身所體現出來的藝術感染力。

「春風不到」的境況,具體從何而知呢?后面一句給出了答案。「未見花」三個字將一片暗淡、沒有色彩的夷陵山城面貌較為直接地勾勒出來,使得首聯的凄涼色彩顯得更加濃郁。

在首聯中,作者表面上抒發的是一種因為見不到春光而郁郁寡歡的心情;實則他表達的是因為自己被降職、得不到朝廷賞識的沉郁之情。所以,句中的春風所代表的正是朝廷與皇恩。

偏遠的山城看上去蕭條荒涼,「春風不到」,但春風畢竟不由人主使,所以它該來的時候還是會來:殘雪壓枝猶有橘,凍雷驚筍欲抽芽;在積有余雪的枝頭,仍舊掛著去年的橘子,天氣寒冷,在聲聲凍雷中,竹筍就要快抽出新芽了。

在首聯中,作者抓住最能代表春之氣象的「花」來描寫「春風不到」的景象。但是在頷聯中,雖然作者看上去依然在描寫一種「冷寂」的情景,但從他的筆下,卻有鮮活的春機散發出來。

「殘雪」一詞是春機的體現,「凍雷」「抽芽」之現象也都是春機的體現。所以,并不是春風不到「天涯」,而是作者的內心將「冷」放大,是他太渴望燦爛又溫暖的春光,換句話說,就是作者的內心太希望得到皇恩的潤澤,希望自己的現狀能夠得以改變。

從裁剪角度與煉詞煉句的精致度來說,頷聯美妙又靈動,能夠給人以視覺與精神上的享受,屬于妥妥的經典之筆。

頸聯一轉筆鋒,作者將描寫重點落在自己身上:夜聞歸雁生鄉思,病入新年感物華;夜間聽到北歸的大雁的叫聲,讓人不由涌出縷縷鄉思,病中又逢新春,又讓人不得不因為眼前的景色而生發感慨。

這一聯中的「鄉」,可以看作是歐陽修的故鄉,也可以看作是歐陽修在被降職前任官的地方洛陽,因為在洛陽他享受過一段美好的時光。我們說「此心安處是吾鄉」,洛陽讓歐陽修身安、心安,可不就和故鄉一樣嗎。

「夜聞」說明作者因為孤獨苦悶而不能入眠,「歸雁」又正如「導火線」一般,觸發了作者內心潛在的思想之情。

「病」字為「感物華」提供了基礎;人在病中的時候,對周邊事物的變化最為敏感,更何況是在「新年」這樣一個特殊的時節。

頸聯中的二句從形象到心理皆做出刻畫,把作者流落在「天涯」的苦悶情懷予以更加鮮明的抒發。

尾聯來得仿佛有些出乎意料,但其實它卻是在以另一種方式體現全詩的主情感:曾是洛陽花下客,野芳雖晚不須嗟;曾經在洛陽的時候,「我」看遍了色彩各異的花朵,領略了最美麗的春光,所以現如今所處的地方雖然花得比較晚,但也不用去嗟嘆傷感了。

前六句無論是寫景也好,抒情也罷,詩中的情感色彩都是沉郁凄涼的。而尾聯中的兩句卻截然不同,它們一反常態,把一種積極樂觀的意蘊呈現與讀者,讓我們看到了一個豁達疏放的作者。

不過細細讀來,尾聯的豁達疏放,也只不過是作者無奈之下的一種表現,他只不過是在自我安慰罷了。所以透過刻意的安慰之語,我們品讀到的依舊是作者內心深深的感傷之情,這又是一處含蓄的表達。

歐陽修的這首詩,自然又含蓄,精妙且生動,堪稱不可多得的上乘之作。作者心中的怨與愁、苦與悶,能夠被充分地體現出來,卻又不至于太過而影響整體的韻味,所以歐陽修也曾視此詩為自己的得意佳篇。

橘枝壓雪春何處?竹筍抽芽始送來;各位看官,當讀完歐陽修的這首詩后,不知妳有何特別的感想?評論區留給妳們。