王安石,字介夫,別署半山,江西撫州人氏,是中國北宋時期政治家,文學家,思想家和改革家之一。

他畢生立志于給北宋看病,先后兩次任宰相,并兩次被罷官,第二次罷相后,王安石見憑其才能根本無法拯救北宋,便過上了平靜的隱逸日子。

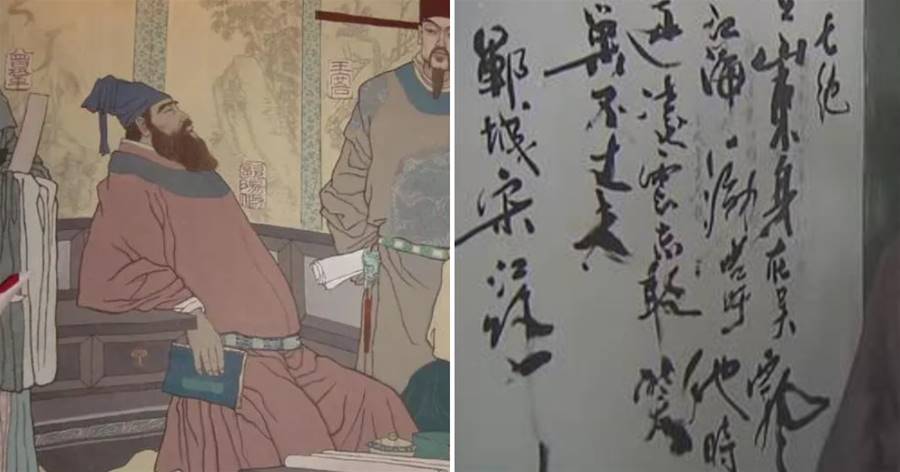

其間與友人來往好大喜功,有一次王安石去友人家中做客,并在墻上胡亂寫下二首詩歌,是經典之作。

要想在宮廷內實行變法就一定要有當朝掌權人擁護,王安石要變法自然要有北宋帝王擁護。

但當王安石為官于宋朝時,很長一段時間內,都遇不到扶持王安石的伯樂,甚至連北宋向來被贊為良帝的宋仁宗,都嘲笑王安石變法的大計。

由于得不到皇帝的承認,王安石內心自然十分難受,以至于朝廷屢次任命王安石擔任館閣職務,而他卻固辭不納,以至于時人認為他無心功名、不求甚解。

宋英宗繼位后,王安石發現自己也并非擁護變法的主人,于是再次再三推辭朝廷委派。

然而宋英宗并不是長命皇帝,他在位三年就逝去了,取而代之的就是宋神宗,宋神宗始終敬仰王安石,而且他還立志要給北宋治療之傷。

就這樣,兩人一拍即合,在熙寧二年,便任命王安石為參知政事,他提出的變法,得到了宋神宗的支持,之后又提拔他為同中書門下平車章事(位同宰相)。

聲勢浩大的變法由此開始。

然而王安石變法之初即受到守舊派猛烈攻擊,新法步履艱難,卻有宋神宗撐腰,變法仍在繼續。

熙寧七年天下大旱、百姓流離失所時,守舊派馬上利用這篇大文章攻擊新法,宋神宗無法抗拒壓力,把王安石罷相。

但宋神宗心有不甘,于是暗中將王安石召回,王安石為此二度拜相,不料這時他已難以有所作為,本來擁護新法之官多倒向朝廷,新法已難以在實施。

王安石見大勢已去就托病上書,終于第二次被罷掉了相位,自己隱姓埋名的小日子也就這樣開始了,一直到死,一直在呼朋喚友,吟詩作對中悠閑自在地度過。

王安石聰明過人,第二次罷相,就已懂得朝堂以上的爭斗,雖然也想替大宋在朝中做些事情,但是畢竟無奈,自己一個人的力量,不能和整個守舊派匹敵。

王安石頭也不回地離開戰斗中的朝堂到金陵郊外半山園過著與世隔絕的生活,一呆就是十年,王安石身為變法者,能夠全身而退已經很不容易了,何況還要獲得十年悠閑自在的生活呢?

王安石確有過人。

王安石除聰明伶俐外,也是一個性情剛烈的人,平生認識許多好朋友,隱居金陵時,更和楊德逢是深交。

王安石詩集里,關于楊德逢詩作多達10余首,足見二人感情匪淺,一首《示德逢》一開頭即如此:

先生貧敝古人風,緬想柴桑在眼。

其中柴桑指代陶淵明歸隱之地,即王安石心目中他、楊德逢、陶淵明均為一類人物,此乃其能夠深交游之故。

由于兩人交往甚密,天然經常來往,去對方家喝酒做客自然是家常便飯,只可惜兩人隱居之地較為遙遠,晚歸之時,便直接寄居在對方家促膝而談。

有一次王安石閑來無聊,就踏上到楊德逢家做客之路,長途跋涉后,王安石到他家,兩人飲酒后方覺身體疲憊,于是和衣而眠。

王安石早于楊德逢醒來,望著茅屋里里里外外的風景,感到很是悅目,于是就拿筆在楊德逢家的墻壁上胡亂地寫了首詩歌:

茅檐長掃凈無苔,花木成畦手自栽。

一水護田將綠繞,兩山排闥送青來。

寫到這里,王安石再見到熟睡的楊德逢時,就揮毫亂筆再寫第二首:

桑條索漠楝花繁,風斂余香暗度垣。

黃鳥數聲殘無夢,尚疑身屬半山腰。

因楊德逢號湖陰先生,此二首遂合稱《書湖陰先生壁二首》。而此二首中,首首可謂經典之作,流傳甚廣。

第一首詩開頭二句,王安石寫楊德逢家環境干凈幽靜,影射主人雅潔,后面二句則暗用典故把山水變成有生命情感之人,表現出強烈的湖陰先生情懷。

全詩4句,句句出彩,由庭院、花畦、水田、青山、近景、遠景,無處不寫楊德逢茅舍之清幽,無處不寫他那時已完全擺脫官場羈絆之悠閑。

第二首詩全篇又寫他的感想,寫的雖是片刻之間的情景,但也反映了王安石心細如發的精神,特別是最后一句,頗似「夢里不知身是客」。

透過這二首詩歌,我們還可以看到王安石的文學成就是極高的,能夠名列唐宋八大家之首,當然并非浪得虛名而名副其實。

參考文獻:《宋史》《王安石詩集》等。